サポート詐欺は、偽の警告画面や音声案内を使って不安を煽り、利用者を偽のサポート窓口へ誘導する巧妙な詐欺手口です。

実在する企業のロゴやサポート風の会話が用いられるため、ITに詳しい人でも冷静さを失い、だまされてしまうことがあります。

この記事では、サポート詐欺によく使われる手口、そして万が一被害に遭った場合の対処方法について、最新の情報をもとにわかりやすく解説します。

不審な警告画面を見た、または誤って電話やソフトの操作を行ってしまった場合は、個人情報漏えいの可能性があるため、漏えい調査を検討することをおすすめします。

この記事を書いた人

目次

サポート詐欺とは

サポート詐欺とは、偽の警告画面を表示して利用者に連絡を促し、金銭や情報をだまし取る詐欺の手口です。インターネットの閲覧中に「ウイルスに感染しました」などの警告が突然表示され、画面上に記載された電話番号にかけるよう誘導されます。

通話先では、正規のサポート担当者を装った人物が丁寧な口調で対応し、遠隔操作ソフトのインストールや、有償サポート契約を求める流れが一般的です。

サポート詐欺の主な特徴

利用者を信用させるために、巧妙な演出や心理的な誘導が多く使われている点が特徴です。

- 偽の警告画面が突然表示される

- 連絡先として電話番号が表示される

- 実在する企業のロゴやデザインを悪用

- 遠隔操作ソフトの導入を指示される

- 支払いに電子マネー(ギフトカードなど)が使われる

- スマートフォンでも同様の被害が報告されている

サポート詐欺の被害状況

IPA(情報処理推進機構)の統計によると、「ウイルス検出の偽警告」に関する相談件数は年々増加傾向にあります。

この「ウイルス検出の偽警告」とは、パソコンやスマートフォンに突然表示される「ウイルスに感染しました」「至急ご連絡ください」といったメッセージを指し、偽のサポート窓口に電話をかけさせる典型的な「サポート詐欺」の一種です。

実際の相談件数は以下のとおりで、特に2024年4月〜6月には過去最多の1,767件が報告されています。一時的に減少したものの、2025年初頭には再び1,000件を超え、高水準で推移しています。

| 期間 | 相談件数 |

|---|---|

| 2024年1月〜3月 | 1,385件 |

| 2024年4月〜6月 | 1,767件 |

| 2024年7月〜9月 | 835件 |

| 2024年10月〜12月 | 804件 |

| 2025年1月〜3月 | 1,084件 |

出典:IPA

個人の被害だけでなく、企業や自治体を狙った事例も確認されており、情報漏えいや不正送金など深刻な被害に発展するケースも報告されています。

サポート詐欺の偽警告の例

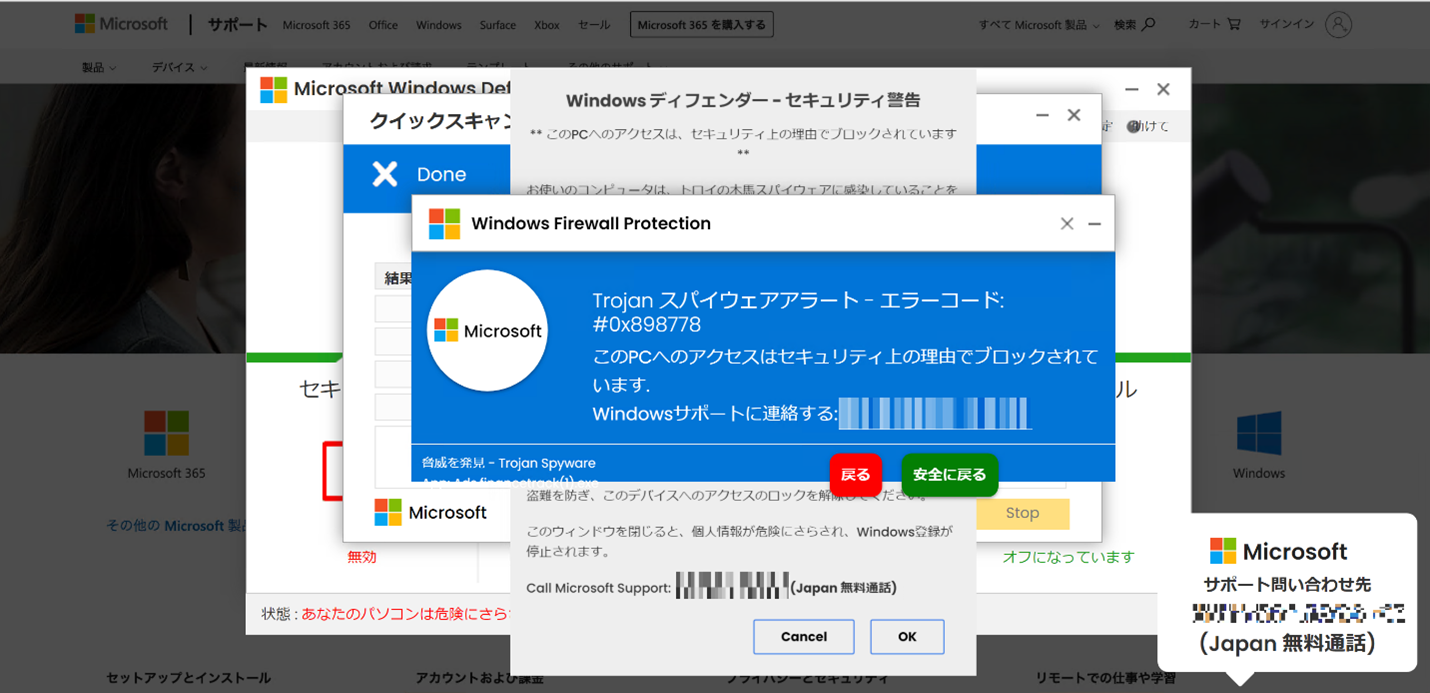

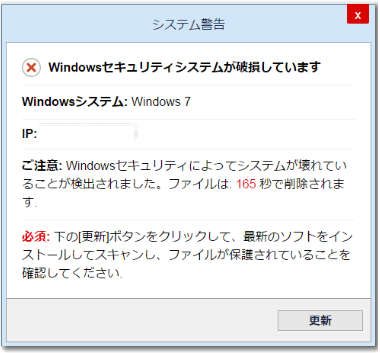

サポート詐欺に使われる偽の警告には、Google、Microsoft、McAfee、Avastなど、実在する企業のロゴが使用される傾向があります。利用者に本物だと信じさせるため、信頼感のあるデザインが模倣されます。

- あなたのシステムは〇件のウイルスによって深刻な影響を受けています!

- このコンピュータは、トロイの木馬型スパイウェアに感染しています。

- Windowsセキュリティシステムが破損しています。

- 警告:システムが古くなっています。

上記のような警告文だけでなく、「システムの更新が必要です」「ウイルスを削除するには連絡が必要です」といった内容も確認されています。

偽警告画面の例 出典:Microsoft

偽警告画面の例 出典:Microsoft

不審な画面に記載された電話番号や、指示されたシステムをインストールしないようにしましょう。

万が一、電話をかけてしまった場合や遠隔操作アプリをインストールした場合は、情報漏えいの有無を確認するための調査を検討することをおすすめします。

サポート詐欺の手口

サポート詐欺は、警告画面をきっかけに通話や操作を促し、最終的に金銭や情報をだまし取る流れで進行します。以下に、代表的な手口を4つのステップに分けて紹介します。

ステップ1:不審なリンクや通知が起点となり偽の警告画面が表示される

サポート詐欺の入口は、広告や通知を経由して表示される偽の警告画面です。次のような行動がきっかけになることが多くあります。

- 広告を装ったリンクのクリック

- 安全性が低いWebサイトの閲覧

- セキュリティ警告を装った通知のタップ

Google検索やニュースサイト上の広告経由で表示されるケースも多く、見た目も本物の警告と区別がつきにくくなっています。

- 「お使いのデバイスはマルウェアに感染しています」

- 「ウイルスが検出されました」

- 「個人情報が漏洩しています」

警告文には「ウイルスに感染しました」「システムに重大な問題があります」など、緊急性を感じさせる表現が使われます。

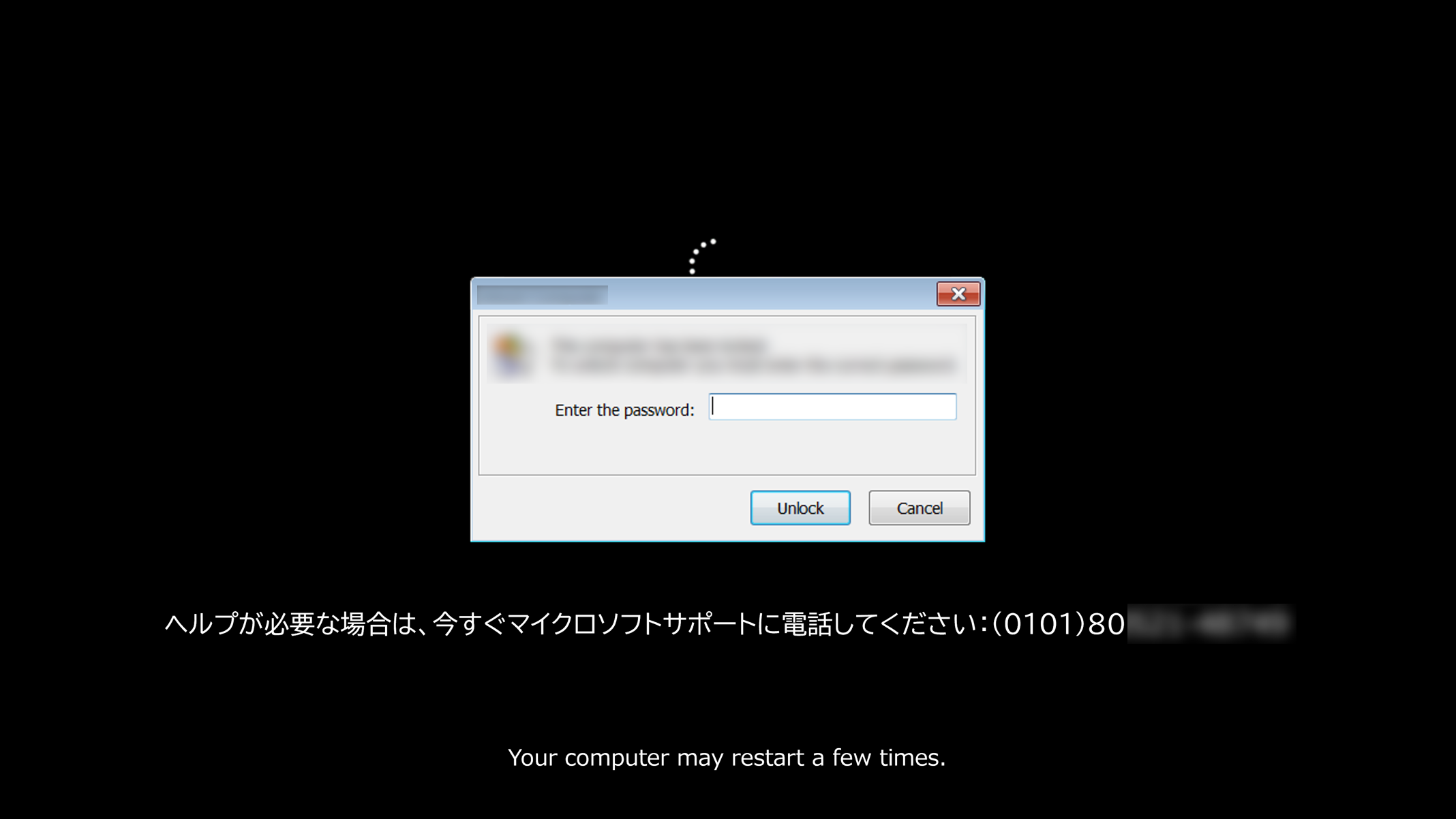

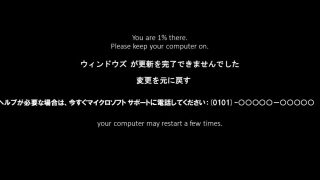

【2024年8月確認】画面が完全に操作不能になる詐欺手口

IPAの相談窓口により、一部の利用者から、パソコンの画面全体に偽の警告が表示され、キーボードやマウスが全く操作できない状態に陥るケースが報告されています。

再起動しても解消せず、「マイクロソフトサポートへ連絡してください」と表示された電話番号に誘導される構成です。

出典:IPA

このような症状は、事前にインストールされた不正なソフトウェアが原因と推定されていますが、発生のタイミングが不規則であるため、原因の特定は困難とされています。

ステップ2:サポート窓口を装った電話番号に連絡を促される

警告画面には、利用者に自ら電話をかけさせる目的で、電話番号が大きく表示されます。「至急ご連絡ください」「このままでは危険です」といった強い警告文により、不安をあおり、冷静な判断を奪うように仕組まれています。

実際に通話すると、偽のサポート担当者が丁寧な口調で応対し、安心させながら次のステップである遠隔操作ツールのインストールへと誘導します。

こうした詐欺では、050番号が使われることが多く、正規のサポート窓口を装っています。誰でも取得可能な番号のため、詐欺に悪用されやすい点に注意が必要です。

050番号が使われる詐欺の正体や危険性について、以下の記事にご確認ください。

ステップ3:電話でリモートデスクトップソフトのインストールを促される

通話中に「トラブルの調査が必要です」などと説明され、TeamViewerやAnyDeskなどのリモート操作ツールをインストールするよう求められます。

リモート操作ツールを導入してしまうと、端末は外部から完全に操作できる状態となり、画面の閲覧、ファイルの取得、ネットバンキングへのアクセスまで、詐欺グループによって自由に制御される恐れがあります。

指示通りに操作してしまうと、端末の安全性は失われ、非常に危険です。

少しでも不審に感じた場合は、操作を中断し、冷静に状況を確認することが大切です。

万が一、リモート操作ツールをインストールしてしまい、端末が乗っ取られた可能性がある場合には、どのように対応すべきか、初期対応の手順を以下の記事で詳しく解説しています。

ステップ4:ウイルス感染と偽って有償サポート契約を求められる

遠隔操作中に、「ウイルスが検出されました」「このままでは危険です」などと虚偽の説明が行われ、修復費用やサポート契約の支払いを求められるのが典型的なパターンです。

以下のような支払い方法を指示されることが一般的です。

- クレジットカード番号の入力

- 電子マネー(ギフトカード)の購入と番号の送信

支払に応じてしまうと直接的な金銭被害に加え、クレジットカード情報や個人情報が悪用され、アカウント乗っ取りやなりすまし詐欺といった二次被害へと発展する可能性があります。

特に「マカフィー」「Microsoft」など実在する企業名を騙った偽警告が表示されるケースが多く、公式のサポートと誤認してしまう方も少なくありません。

すでに警告に従ってしまった方や、不安を感じている方は、以下の記事で対処方法をご確認ください。

サポート詐欺に遭ってしまった場合の対処法

サポート詐欺に巻き込まれた場合は、被害を最小限に抑えるため、落ち着いた対応が求められます。以下に、基本的な対処手順をまとめています。

警告画面や指示に従わない

表示された電話番号には絶対に連絡せず、通話を開始してしまった場合でも、アプリのインストールや情報提供などの指示には応じないことが重要です。すぐに通話を終了してください。

ウィンドウが閉じられない場合は、Alt + F4で画面を閉じるか、タスクマネージャーからブラウザを強制終了してください。

遠隔操作ソフトを削除する

TeamViewerやAnyDeskなどの遠隔操作アプリをインストールしてしまった場合は、以下の手順で端末の安全を確保しましょう。

- インターネット接続を遮断(Wi-Fiオフ、LANケーブルの抜去など)

- 遠隔操作アプリをアンインストール

- ウイルス対策ソフトでフルスキャンを実行

- メール・銀行・ショッピング等のパスワードをすべて変更

- 二段階認証を有効化して不正ログインを防止

この段階での対応が遅れると、金銭的損失や情報漏えいのリスクが高まります。

金銭や個人情報を提供した場合の対応

すでにクレジットカード番号や電子マネー情報を伝えた場合は、次の対応が必要です。

- カード会社または電子マネー発行元に連絡し、支払い停止や被害相談を行う

- 取引履歴を確認し、不審な決済の有無をチェックする

- 必要に応じてカードや口座の再発行を行う

被害が拡大する前に、金融機関への報告と相談はできるだけ早く行うことが重要です。

証拠となるデータを保存しておく

警告画面が表示された、あるいは不審な操作をされたと感じた場合には、次のような証拠を可能な限り保存しておくことが重要です。

- 警告画面や詐欺サイトのスクリーンショット

- インストールされたアプリの名称やバージョン情報

- 支払い時の画面キャプチャ、レシート、確認メール

- 通話内容の記録や時系列のメモ

上記情報は、警察への相談やフォレンジック調査を依頼する際に非常に有効です。

フォレンジック調査(デジタルフォレンジック調査)とは、PCやスマホの内部ログを解析し、不正アクセスやマルウェア感染の有無を調べる技術です。警察の捜査でも活用される高度な手法で、個人情報漏えいの可能性や被害範囲の特定に役立ちます。

さらに、以下の内容も調査することが可能です。

- 不正アクセスがどの経路から行われたか(例:リモート操作、遠隔ソフト)

- どのファイル・データが外部に送信された可能性があるか

- マルウェアやスパイウェアの感染履歴・痕跡の有無

- 個人情報(氏名・住所・パスワード・カード情報など)の漏えいリスクの程度

当社では、デジタルフォレンジックの技術を用いて、遠隔操作による二次被害リスクや情報漏えいの有無を調べるサービスをご用意しています。24時間365日ご相談を受付けており、専門アドバイザーによる相談から見積りまで無料でご案内していますので、自己判断では不安な場合はお気軽にご相談ください。

警察や専門機関に相談する

被害が発生した、または被害の可能性があると感じた場合は、迷わず警察署や都道府県のサイバー犯罪相談窓口に連絡してください。状況を正確に伝えるためにも、証拠となるデータを整理しておくとスムーズです。

不安や迷いがあるときは、一人で抱え込まず、家族や職場のセキュリティ担当にも早めに相談することをおすすめします。

詳しく調べる際はハッキング・乗っ取り調査の専門家に相談する

ハッキング、不正アクセス、乗っ取り、情報漏えいのような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

ハッキング、不正アクセス、乗っ取り、情報漏えいのような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、ハッキング調査の専門家に相談することが重要です。

ハッキング調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出によって問題の解決を徹底サポートします。

フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。

【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介

【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介

【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について

【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて

デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。

法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しております。官公庁・上場企業・捜査機関等まで幅広い調査対応経験を持つ専門の担当者が対応させていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

調査の料金・目安について

専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

機器を来社お持込み、またはご発送頂ければ、無料で正確な見積りのご提出が可能です。

まずはお気軽にお電話下さい。

実際にDDFが対応したフォレンジック調査事例

こちらでは、デジタルデータフォレンジックが実際に調査を行ったサポート詐欺に関する2つの事例を紹介します。

サポート詐欺による遠隔操作と情報漏洩の調査(一般企業)

社内で使用していたノートパソコンがサポート詐欺の被害に遭い、リモート操作を通じて外部とファイルのやり取りが行われた形跡があるため、被害範囲の確認をご依頼いただきました。調査概要:

ノートPC1台を対象に、操作ログ・ネットワーク履歴・イベントログなどから、不正アクセス、マルウェア感染、情報漏洩の有無を調査。調査結果:

個人情報の閲覧や外部サーバーへの不正アクセスの痕跡を確認。ただし、マルウェアや認証情報の明確な漏洩は認められず。調査結果は、法的対応にも活用できる報告書形式でご提出しました。

サポート詐欺による遠隔操作と不正購入の調査(個人)

パソコンの遠隔操作中に目を離していた間に、12万円分のGoogle Playカードが不正に購入されていたことが判明し、追加の情報漏洩がないか調査のご依頼をいただきました。調査概要:

デスクトップPC1台を対象に、リモート操作ソフトの使用履歴、操作ログ、マルウェア感染の有無を短期で調査。調査結果:

不正購入の操作履歴を確認。個人ファイルの送信やウイルス感染の痕跡は確認されず。法的証拠として利用可能なレポートにまとめてご報告しました。

サポート詐欺への対策方法

サポート詐欺は、日常的にインターネットを使っているすべての人にとって他人事ではありません。次の対策を実践することで、被害の発生を効果的に防ぐことができます。

- 偽の警告メッセージは無視する

- 表示された電話番号には連絡しない

- OSやアプリを常に最新状態に保つ

- 信頼できるセキュリティソフトを導入する

- 導入前にセキュリティ診断を実施する

「ウイルスに感染しました」「今すぐ連絡してください」などと表示されても、画面の内容をうのみにせず、冷静に対応することが最も重要です。

電話やソフトの指示に従う前に、一度立ち止まり、正規の情報かどうかを確認する習慣を持つことが、最大の防御策となります。

まとめ

サポート詐欺は、誰にでも起こり得る身近なネット詐欺です。警告画面が表示されても、慌てず無視することが被害を防ぐ第一歩です。

万が一、電話をかけてしまったり、金銭や個人情報を渡してしまった場合は、警察やカード会社に連絡し、必要に応じて専門調査機関への相談を検討してください。

よくある質問

対応内容・期間などにより変動いたします。

詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。

専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。