個人情報が流出すると、詐欺やなりすましなどの犯罪被害に遭うリスクが高まります。特に企業からの流出は、数万件単位の情報が一度に漏れ、クレジットカード番号や住所、ログイン情報などが悪用される恐れがあります。

企業側は、信用の失墜や顧客離れに加えて、個人情報保護法に基づく法的責任も問われ、対応を誤れば最大1億円の罰金や倒産リスクすら発生するのです。

この記事では、「個人情報が流出するとどうなるのか?」という疑問に対し、被害の実態、過去の事例、対応方法、再発防止策まで分かりやすく解説します。

※既に情報流出の恐れがある・情報が流出している方は、今すぐフォレンジックの専門企業へ相談することをおすすめします。

\24時間365日相談受付/

目次

個人情報が流出するとどうなる?

個人情報が流出すると、企業・個人の双方に多大な損害が発生します。特に企業が保有する大量の顧客データが流出した場合、その情報がダークウェブなどで売買され、不正利用・詐欺被害へとつながるケースもあります。

以下では、企業・個人それぞれに起こり得る主な影響についてまとめました。

企業への影響

- 法的責任

個人情報保護法に基づき、重大な情報漏洩が発覚した場合は、企業に最大1億円以下の罰金や企業名の公表、刑事責任が科されることがあります。2022年の法改正以降、違反時の制裁はより厳格になっています。 - 経済的損失

損害賠償請求への対応、被害者への補償、システム改修・再発防止策の導入など、金銭的負担は数千万円~億単位になることも珍しくありません。顧客が離れれば、売上や契約も大幅に減少します。 - 社会的信用の失墜

「情報を預けても大丈夫な会社ではない」と見なされ、顧客・取引先・株主からの信頼が失われることで、ブランド価値や市場評価が下がります。特に上場企業にとっては致命的です。 - 業務への影響

社内調査、対外説明、広報対応などに人員と時間を取られ、通常業務が回らなくなるほどの混乱が発生します。顧客からの問い合わせ対応だけでもコールセンターがパンクすることがあります。

個人への影響

- 金銭的被害

流出したクレジットカード情報や口座情報が悪用され、不正利用や不正送金の被害が発生します。被害額は数万円~数十万円に及ぶこともあり、返金・再発行の手続きにも時間がかかります。 - 悪用・詐欺被害

個人情報がフィッシング詐欺やなりすましに利用され、本人になりすましてローンを組まれる・契約されるといったケースもあります。詐欺の加害者に仕立てられるリスクすらあります。 - プライバシー侵害

氏名・住所・電話番号などが無関係な第三者やネット上に流出し、知らないうちに身元が特定される危険があります。SNSの乗っ取りや迷惑メールの増加など、日常生活にも支障が出ます。 - 精神的苦痛

「どこまで流出しているのか分からない」「次に何が起こるか分からない」という不安や恐怖、ストレスが長期間続き、精神的に大きなダメージを受ける人もいます。中には病院に通うケースもあります。

企業の個人情報流出における法的措置・罰則

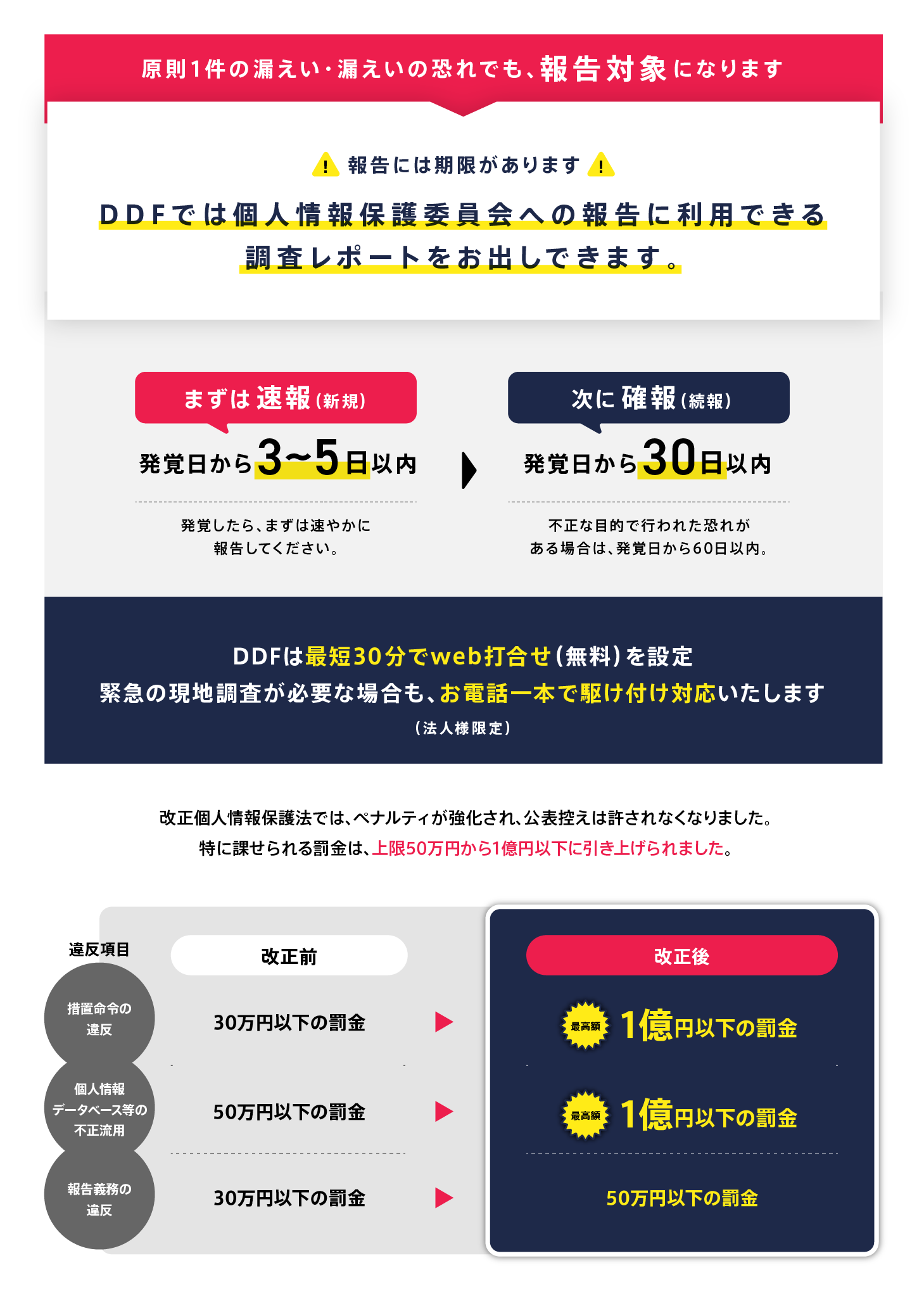

2022年4月に施行された「改正個人情報保護法」により、企業が保有する個人データが流出した場合、もしくは情報流出の恐れがある場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されました。

この義務に違反した企業には、最大1億円以下の罰金刑が科される可能性があり、法的責任は従来よりも格段に重くなっています。

特に、サイバー攻撃や内部不正によって個人情報が流出した場合、企業は感染経路や流出データの範囲、影響範囲を速やかに把握しなければなりません。しかし、これらの調査には高度な技術的知識と法的知見が必要であり、自社内だけで対応しようとすると、証拠の改変や見落としといったリスクが高まります。

こうしたケースでは、デジタルフォレンジック(電子鑑識)に特化した専門調査会社との連携が不可欠です。専門家に依頼すれば、法的手続きに耐えうる形で証拠となるデータを保全し、個人情報保護委員会や警察への報告資料としても使用できる正式な調査報告書を作成することが可能になります。

\ご相談から最短30分でWeb打ち合わせを開催/

情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説

個人情報が流出する原因

個人情報が流出する原因は多岐にわたります。企業の管理体制だけでなく、外部からの攻撃や従業員のミス・不正など、内部・外部の両面からリスクが存在します。

以下では、代表的な原因とそれぞれの具体的な特徴を解説します。

ネット詐欺による情報流出

ネット詐欺とは、インターネットを利用してユーザーを騙し、個人情報を不正に入手する手口です。特に以下のような詐欺が多発しています。

- フィッシング詐欺…銀行やECサイトを装った偽サイトに誘導し、IDやパスワード、クレジットカード情報を入力させる

- 当選詐欺…架空の懸賞やキャンペーン当選を装って個人情報を入力させる

- サポート詐欺…「ウイルスに感染しました」などの偽警告を表示し、不正なソフトをインストールさせる

最近では、偽サイトや偽アラートの精度が非常に高く、一目で見抜くことが困難になっているため、日頃から注意が必要です。

マルウェア感染による情報流出

マルウェア(悪意のあるソフトウェア)に感染すると、端末内部のデータが盗まれたり、暗号化されたりします。特に以下の種類が情報流出の原因になります。

- ウイルス…添付ファイルや悪意あるリンクを通じて侵入し、端末内に常駐

- スパイウェア…ユーザーの入力情報(キーボード操作、画面内容など)を収集し、攻撃者に送信する

- ランサムウェア…データを暗号化してアクセス不能にし、復旧と引き換えに身代金を要求する

中でもスパイウェアとランサムウェアは情報流出リスクが非常に高く、被害者が気づかないうちにデータが奪われるという特徴があります。特にランサムウェアはネットワークに侵入する過程で情報の窃取も行うため、情報の公開と引き換えに身代金の支払いを要求する場合もあります。

従業員のミスによる情報流出

ヒューマンエラーは、個人情報流出の原因として非常に多く発生しています。特に、個人情報を日常的に扱う部門(営業、カスタマーサポート、事務)などでは発生リスクが高くなります。

- メールの誤送信…別の顧客に誤ってメールを送ってしまい、他人の個人情報を含んだ添付ファイルが届く

- 資料の置き忘れ・紛失…顧客情報が記載された紙資料やUSBを公共の場に置き忘れる

- 誤設定による公開…クラウドストレージのアクセス権を誤って公開設定にしてしまう

どれも悪意がなくても発生し得る事故であり、再発防止のためにはシステム的な制御+社員教育の両面から対策が必要です。

企業の情報管理体制の不備

情報管理体制そのものが整っていない場合、個人情報が流出しても気づけない、もしくはそもそも流出を防ぐ手段が存在しない状態になっています。

- アクセス権限の管理が曖昧…誰でも社内ファイルにアクセスできてしまう

- ログ取得や監視が未実装…誰がいつ何を操作したか追跡できない

- 情報持ち出しルールが存在しない、周知されていない

こうしたガバナンスの不備は、外部からの不正アクセスだけでなく内部不正の温床にもなります。

従業員による不正行為

意図的に個人情報を持ち出す「内部犯行」も無視できません。退職間際の従業員や、営業ノウハウを持ち出して転職・副業に使うケースが典型です

- 営業リストや顧客データの持ち出し

- 社内システムからの不正コピー・画面キャプチャ

- 転職先や名簿業者へのデータ売却

内部不正による情報流出が発覚した場合、企業は懲戒解雇・損害賠償請求・刑事告訴などの対応を検討する必要があります。ただし、処分や法的措置を講じるには、客観的な証拠の保全が不可欠です。端末のログや操作履歴が消去・改ざんされていると、事実の立証が困難になるため、フォレンジック調査によって証拠となるデータを保全・分析することが重要です。

さらに、個人情報が関与している場合は、個人情報保護委員会への報告義務も発生します。調査や報告の正確性を確保するためにも、外部のフォレンジック調査会社と連携して、社内書類や端末の解析を行う体制が求められます。

個人情報流出が発覚した際の対処法

企業で個人情報の流出が発覚した場合、被害の拡大を防ぐためには迅速かつ正確な対応が不可欠です。対応を誤ると、法的責任や社会的信用の失墜、顧客離れといった深刻な二次被害につながります。

企業が行うべき個人情報流出の対処法は以下の通りです。

①初動対応を迅速に行う

個人情報の流出が発覚した場合は、被害の拡大を防ぐために即座に初動対応を行うことが重要です。対応が遅れると、流出範囲が広がり、二次被害や社会的信用の低下を招くおそれがあります。

特にサイバー攻撃による情報流出が疑われる場合は、まずネットワークを遮断し、対象システム・サービスの一時停止を行いましょう。関係するサーバーや端末の電源を切る前に、ログや証拠データを保全する処置も忘れてはいけません。

また、クレジットカード番号や銀行口座番号などの金融情報が流出した場合は、被害者本人に連絡のうえ、速やかにカード会社や金融機関に通報し、利用停止や再発行の手続きを案内する必要があります。

②情報が流出した原因を調査する

初動対応が完了したら、次に行うべきは情報流出の原因調査と影響範囲の特定です。何が、いつ、どこから、どのように流出したのかを明確にすることで、関係各所への説明責任や、再発防止策の策定に必要な根拠となります。

近年はパソコンやスマートフォンを介した情報流出が多く、社内端末の調査が不可欠です。端末に保存されたデータを調査するには、フォレンジック調査と呼ばれる専門的な調査が必要になります。

フォレンジック調査とは、パソコンやスマートフォンなどデジタル端末を調査し、そこからインシデントを究明、ないし解決するため、電子的証拠を収集する手法です。

フォレンジック調査では、調査の過程で証拠保全や、特殊なツールを用いた削除データの検出・復元なども行われます。

フォレンジック調査で確認できる主な項目

- 最近開いたファイルの履歴

- 外部へのデータ送信履歴(USB/メール添付/クラウド共有など)

- 社内ネットワーク・インターネットのアクセスログ

- 実行されたアプリケーションやスクリプトの履歴

- 削除済みファイルの復元・調査

- Office文書のプロパティ情報(作成者・保存日時など)

フォレンジック調査を専門業者に依頼することで、企業内部だけでは得られない高度な証拠収集や、調査報告書の作成、裁判や監督官庁への提出対応までカバーできます。システムの脆弱性診断なども行ってもらえる場合があるため、社内対応が困難な場合は、速やかに外部のフォレンジック調査会社と連携することをおすすめします。

\ご相談から最短30分でWeb打ち合わせを開催/

③関係各所への報告・通知・公表を行う

個人情報の流出が発覚した場合、企業では情報が流出した本人や取引先、従業員に情報流出の事実を公表する必要があります。

また、個人情報の流出発覚から3~5日以内と30日以内までに個人情報保護委員会へ速報と確報を報告することを忘れないようにしましょう。確報には調査が必要になるため、社内対応に忙しい場合は、外部の調査会社に相談しましょう。

➃システムの復旧・再発防止策を実行する

原因調査が完了したら、次に行うべきは被害を受けたシステムやサービスの復旧と、同じ事態を繰り返さないための再発防止策の実行です。

再発防止策は、個人情報保護委員会への「確報」にも記載が義務づけられており、形式的な対応ではなく実効性のある改善策が求められます。

特に、情報流出の原因がサイバー攻撃または内部不正だった場合は、それぞれに応じた対策が必要です。

サイバー攻撃が原因だった場合の対策例

- セキュリティソフト・OS・システムの最新化

- データのバックアップ体制の見直し

- 保守・運用契約の再評価

- より高度なセキュリティ製品の導入

内部不正が原因だった場合の対策例

- 情報持ち出しの禁止規定や社内ルールの改定

- 加害従業員への懲戒処分・法的措置

- 端末・システムの操作ログ監視の強化

- 社内教育の徹底と定期的なリスクアセスメント

対応策は「とりあえずやった」では意味がありません。実際にどのような対策をいつ実行したのかを記録・証明できる状態にしておくことが、社内説明・行政報告・訴訟リスク対応のどれにも重要です。

個人情報が流出した場合の被害

個人情報が流出すると、被害は個人と法人の両方に発生します。それぞれに被る影響やリスクは異なり、適切な対応を怠れば、金銭的損失だけでなく社会的信用まで失う結果になりかねません。

以下では、法人・個人それぞれの代表的な被害例を紹介します。

法人における被害

企業が個人情報を流出させてしまった場合、法的責任だけでなく、経営への深刻なダメージが発生します。

企業が個人情報を流出させた場合に発生し得る主な被害は以下の通りです。

- 社会的信頼の低下

顧客や取引先からの信頼を失い、ブランドイメージや評判が大きく損なわれます。

- 顧客離れ・契約解除

「情報を預けられない企業」と見なされ、既存顧客が離反したり、重要な取引先との契約が打ち切られる恐れがあります。 - 利益の減少・業績悪化

売上の低下だけでなく、被害対応にかかる費用や損害賠償が重くのしかかり、資金繰りが悪化する場合もあります。 - 企業内機密の流出

顧客情報だけでなく、技術資料や業務ノウハウなど、営業秘密の流出につながることもあります。 - 従業員への影響

社内でも不安が広がり、問い合わせ・クレーム対応に追われ、業務が混乱する可能性があります。 - 最悪の場合は倒産

信用失墜と業績悪化が連鎖し、事業継続が困難になるケースもあります。

なお、企業がサイバー攻撃や内部不正により個人情報を流出させた場合は、個人情報保護法に基づき、個人情報保護委員会へ速報と確報の報告義務があります。これを怠ると、さらに重い行政処分や罰則が科されるリスクがあります。

個人の場合の被害

一方、個人情報の流出により、被害者本人にも生活や精神面に深刻な影響が及びます個人情報が流出した場合に発生し得る主な被害は以下の通りです。

- 金銭的被害

クレジットカードの不正利用や、ネットバンキングの乗っ取りによって金銭が盗まれる被害が発生します。 - 詐欺・悪徳商法の被害

オレオレ詐欺や架空請求、情報商材詐欺など、個人情報を使った勧誘・詐欺に巻き込まれるリスクが高まります。 - ストーカー・脅迫などの被害

住所や連絡先が流出すると、実際に接触を図るストーカーや、脅迫被害が発生することもあります。 - SNS・アカウント乗っ取り

SNSやメールアカウントが乗っ取られ、なりすまし投稿や詐欺への加担に悪用される事例もあります。 - サイバー攻撃の踏み台にされる

情報が犯罪者に渡ることで、マルウェアやウイルスの送信先として利用されたり、被害の加害者側にされる可能性もあります。

本人から個人情報を引き出すために、フィッシング詐欺やサポート詐欺が利用される場合があるため、個人情報の入力を求めるメールには注意が必要です。

実際の個人情報流出事例

過去、実際に発生した個人情報の流出事例は以下の通りです。

| 発生年 | 法人・団体名 | 流出件数(人数) |

原因 |

流出した内容 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2014年 | ベネッセコーポレーション | 3504万件 | データベースの顧客情報が名簿業者に売却されたため | 氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど | 刑事・民事で法廷闘争が行われた |

| 2015年 | 東京商工会議所 | 1万2139人分 | ウイルス感染 | 会員企業の社員の名刺に基づく情報、およそ3年分 | 二次被害として、不正なインターネット利用やクレジットカードの不正利用が発生した |

| 2019年 | トレンドマイクロ株式会社 | 約12万件 | 社員による情報持ち出し | 氏名やメールアドレス、同社で対応したサポートのチケット番号 | 情報を提供された第三者が情報を悪用し、サポート詐欺を行った |

| 2021年 | 株式会社横浜銀行 | 4万1,729件 | 誤送信 | 顧客のカナ氏名、電話番号、メールアドレス、口座番号情報など | 第三者への転送等の送信先以外への流出は確認されていない |

| 2022年 | 株式会社矢野経済研究所 | 10万1988件 | 不正アクセス | 会員のメールアドレス、ログイン情報 | 不正アクセス後、サイト閉鎖、ログインパスワードの初期化が行われた |

| 2023年 | ソースネクスト株式会社 | 12万982件 | 不正アクセス | クレジットカード番号、有効期限、セキュリティコード、カード名義人名他 | クレジットカード情報が不正利用の可能性が確認された |

個人情報流出の予防策

個人情報の流出を未然に防ぐためには、技術的なセキュリティ対策だけでなく、社内ルールや従業員教育の徹底が不可欠です。

情報流出の多くはヒューマンエラーや内部不正、設定ミスによって発生しており、「技術×運用」の両面から対策を講じることが重要です。

以下に、企業が実施すべき基本的な個人情報流出の予防策を紹介します。

- 個人情報の外部の持ち出しを禁止する

- アクセス権限と閲覧制限を厳格化する

- 私用端末の業務利用を禁止する(BYOD制限)

- 最新のセキュリティソフトを導入・常時更新する

- パスワード管理と認証方式を強化する

- パスワードの使い回しを禁止する

- 従業員に対する継続的なセキュリティ教育を実施する

これらの対策は、一度導入して終わりではなく、継続的な見直しと改善が求められる「運用型のセキュリティ」です。最新の脅威動向や自社の事故傾向に応じて、毎年セキュリティ体制をアップデートする意識が重要です。

まとめ

個人情報の流出は、一度発生すれば企業・個人の双方に深刻なダメージをもたらします。企業側は、信用失墜・損害賠償・法的制裁・倒産リスクに直結し、個人側も金銭被害・詐欺被害・プライバシー侵害・精神的苦痛など多面的な影響を受けます。

特に重要なのは、被害を最小限に抑えるための迅速な初動対応と、原因を正確に把握するための調査体制です。社内対応だけで解決できるケースは少なく、証拠の保全・原因の究明・報告書の作成にはフォレンジック調査など専門技術が不可欠になります。

「今すぐ確認したい」「プロに任せたい」場合はこちらからご相談ください。

よくある質問

対応内容・期間などにより変動いたします。

詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。

専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。