公務員が情報漏洩を起こすと、社会的信頼の失墜にとどまらず、懲戒免職や刑事罰など法的制裁が科される可能性があります。

本記事では、公務員の漏洩事例と原因、守秘義務・法的罰則、さらに現実的な予防策や万一の際の対応(フォレンジック調査含む)について、具体例と根拠法令を交えながら詳しく解説します。

目次

公務員による情報漏洩が発生する原因

公務員による情報漏洩の原因は多岐にわたりますが、主に内部関係者の不注意や外部からの攻撃、不適切なシステム運用が挙げられます。それぞれの原因を理解し、適切な対策を講じることが漏洩防止には不可欠です。

内部関係者の不注意や故意

情報漏洩の多くは、内部関係者の不注意や故意によって発生します。例えば、パソコン画面をのぞき見されたり、書類を放置することにより、情報が外部に漏れてしまうことがあります。また、職務に対する不満から故意に情報を漏らすケースも存在します。

外部からのサイバー攻撃

外部からのサイバー攻撃も、情報漏洩の大きな要因です。特に公務員は、市民の個人情報を多く扱うため、ハッカーにとっては非常に魅力的な標的となります。ランサムウェア攻撃やフィッシング詐欺を通じて情報が盗まれるケースもあり、日頃からのセキュリティ対策が不可欠です。

不適切な情報管理システム

公務員の情報管理システムが適切に設計・運用されていない場合、システムの脆弱性を突かれて情報が漏洩する可能性があります。例えば、アクセス権限の設定が不適切だったり、古いソフトウェアが使用され続けることで、セキュリティホールが生まれることがあります。

セキュリティ教育の不足

情報漏洩のリスクを減少させるためには、職員に対するセキュリティ教育が重要です。多くの場合、セキュリティに関する理解が不足していることが原因で、無意識のうちに情報漏洩が発生してしまうことがあります。定期的なトレーニングや教育の機会を設けることで、リスクを低減できます。

個人デバイスの使用によるリスク

公務員が私物のスマートフォンやタブレットを業務に使用することにより、情報漏洩のリスクが高まります。これらのデバイスがセキュリティ対策を施されていない場合、紛失や盗難によって重要な情報が外部に漏れる危険性があります。個人デバイスの業務使用を制限し、適切な管理を行うことが必要です。

公務員が情報漏洩を防ぐための対策

情報漏洩を防ぐためには、技術的な対策と人材教育の両方が重要です。以下に具体的な対策を紹介し、それぞれの手法がどのように情報漏洩のリスクを軽減できるかを解説します。

厳格なアクセス権限の設定

情報漏洩を防ぐためには、情報にアクセスできる職員の範囲を最小限にすることが重要です。厳格なアクセス権限の設定を行い、必要以上の情報へのアクセスを制限することで、不正な情報漏洩を防ぐことが可能です。また、ログの監視を通じて、誰がどの情報にアクセスしたのかを常に把握することも有効です。

セキュリティソフトの導入

公務員が扱う情報を守るためには、最新のセキュリティソフトを導入し、常に更新しておくことが大切です。ウイルスやランサムウェアの攻撃を防ぐために、多層的なセキュリティ対策を施し、不審な活動を監視することが求められます。

職員向けセキュリティ教育の徹底

職員一人ひとりのセキュリティ意識を向上させることが、情報漏洩を未然に防ぐカギとなります。定期的なセキュリティ講習を開催し、最新の脅威に対する対策や、具体的なセキュリティルールの遵守を徹底させることが必要です。

VPNの利用

公務員がリモートで業務を行う場合、VPNを使用することで、通信の安全性を確保することができます。これにより、第三者による不正なアクセスから情報を守ることが可能です。ただし、VPNの運用を誤ると逆に脆弱性にもなりかねないので注意が必要です。

フォレンジック調査の依頼

万が一、情報漏洩が発生してしまった場合には、フォレンジック調査を行うことが推奨されます。専門のフォレンジック業者に依頼することで、漏洩経路の特定や被害範囲の把握が可能となり、今後の対策を講じるための重要な情報を得ることができます。フォレンジック調査には専門的な知識が必要であり、社内で完結させることはリスクが高いため、専門家への相談が望ましいです。

\相談から最短30分でWeb打ち合わせを開催/

公務員の情報漏洩に対する法的罰則と懲戒リスク

公務員が職務上知り得た情報を漏洩した場合、それは単なる過失では済まされない、重大な職責違反かつ法令違反です。

情報漏洩によって国民の信頼を損ねれば、公務全体の信頼性・中立性が揺らぎ、行政機関そのものの信用失墜につながります。このため、公務員には民間より厳格な守秘義務と罰則体系が課せられています。

以下では、地方公務員・国家公務員それぞれに適用される代表的な法的罰則と、懲戒処分・失職のリスクについて解説します。

地方公務員の場合の法的罰則

地方公務員法による守秘義務違反

地方公務員が情報漏洩を起こした場合、地方公務員法により明確な守秘義務と罰則規定が定められています。守秘義務の根拠となるのは、地方公務員法第34条です。この条文では、公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退職後であっても同様にその義務が継続することが明記されています。

この守秘義務に違反した場合、第60条の罰則規定が適用され、1年以下の懲役または3万円以下の罰金が科される可能性があります。つまり、たとえ重大な被害に至っていなくとも、情報を不適切に外部へ開示したという行為自体が刑事罰の対象となるのです。

守秘義務違反における「秘密」とは、単に「非公開情報」というだけではなく、行政の公正な運営や住民のプライバシー保護など、公共の利益を守るために秘匿すべき情報を指します。この点は、地方公務員に対する判例や運用通達でも繰り返し示されています。

■地方公務員法(昭和25年法律第261号)

第30条(服務の根本基準)

>「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」

第34条(秘密を守る義務)

>「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」

第60条(罰則)

>「第34条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。」

住民基本台帳法違反

地方自治体においては、住民基本台帳などの個人情報を取り扱う場面が多く、これに関連する情報漏洩が発生した場合には、住民基本台帳法に基づくさらに重い罰則(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用されるケースもあります。

加えて、法的な刑事罰だけでなく、懲戒処分の対象にもなり得ます。 守秘義務違反は、減給・停職、場合によっては懲戒免職といった厳しい人事処分が科される可能性があり、公務員としてのキャリアだけでなく社会的信用も失う重大なリスクを伴います。

■住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)

第42条(秘密保持)

>「市町村長その他の職員は、住民基本台帳の記録に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」

第53条(罰則)

>「第42条に違反して秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」

出典:地方公務員法

国家公務員の場合の法的罰則

国家公務員法による守秘義務違反

国家公務員が職務上知り得た情報を漏えいした場合には、国家公務員法に基づく守秘義務違反として、刑事罰が科される可能性があります。

守秘義務の規定は、国家公務員法第100条第1項に定められており、「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と明記されています。つまり、退職後であっても守秘義務は消えないという非常に厳格な規定です。

この義務に違反した場合、同法第109条により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることとなります。

刑事罰の対象となるだけでなく、実際に漏えいが重大な結果を招いた場合には、逮捕・起訴・有罪判決に至るケースも存在しています。

守秘義務違反とされる「秘密」とは、一般には公開されておらず、かつ国家の運営・国民の権利保護などにおいて非開示が合理的とされる情報が該当します。例としては、防衛・外交・税務・刑事事件情報などのほか、住民個人情報や内部行政文書も対象となり得ます。

また、刑事罰とは別に、懲戒処分(減給・停職・懲戒免職など)や服務違反としての処分も同時に行われる可能性があります。

特に機密性の高い情報や、個人情報・国家機密が関係するケースでは、組織全体の信頼を損なう行為として厳正な処分が下される傾向にあります。

■国家公務員法(昭和22年法律第120号)

第96条(服務の基本基準)

> 「すべて職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」

第99条(信用失墜行為の禁止)

> 「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」

第100条第1項(守秘義務)

> 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」

第109条(罰則)

> 「第100条の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

第82条(懲戒)

> 「職員がこの法律もしくはこれに基づく命令に違反し、またはその職の信用を傷つけるような行為をした場合は、懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)を科すことができる。」

出典:国家公務員法

懲戒処分・失職の可能性

公務員が情報漏洩を起こした場合、その行為が重大な服務規律違反または刑事事件に該当すると判断されれば、懲戒処分の対象となります。さらに、有罪判決を受けた場合は、法律上当然失職となるケースもあります。

懲戒処分とは?

懲戒処分は、国家公務員法第82条または地方公務員法第29条に基づいて実施される法的な人事処分です。情報漏洩に対しては、以下のいずれかの処分が科される可能性があります。

・戒告:書面での厳重注意

・減給:一定期間、給与の一部をカット

・停職:一定期間の職務停止(給与は無給)

・懲戒免職:職員としての地位を失い、事実上の「解雇」

有罪判決による失職(法的失職)

刑事事件として立件され、有罪判決が確定した場合には、法律に基づき当然失職(資格喪失)となるケースもあります。

たとえば地方公務員の場合、地方公務員法第16条により「禁錮以上の刑に処された者」は公務員の資格を失います。国家公務員についても、国家公務員法第38条で同様の規定があり、有罪判決が確定すれば本人の意思にかかわらず職を失うことになります。

社会的影響と再就職への支障

懲戒免職や失職となれば、公務員としてのキャリアは事実上終了します。また、情報漏洩による処分は報道・官報公示の対象となることが多く、名前が公開されることで民間企業への再就職・転職も困難になるのが現実です。加えて、退職金の全額または一部不支給・返還命令が出るケースもあります。

■国家公務員法(昭和22年法律第120号)

第82条(懲戒)

> 職員が法令に違反し、または職の信用を傷つけるような行為をした場合には、懲戒処分(戒告・減給・停職・免職)を科すことができる。

第38条(欠格事項=失職条項)

> 「禁錮以上の刑に処された者」は当然失職(国家公務員の資格を喪失)する。

国家公務員退職手当法 第8条

> 「懲戒免職となった者」「刑に処せられた者」に対しては、退職手当を全額または一部不支給とすることがある。

■地方公務員法(昭和25年法律第261号)

第29条(懲戒処分)

> 地方公共団体の職員が法令に違反し、または職の信用を損なう行為をしたときは、戒告・減給・停職・免職の懲戒処分を行うことができる。

第16条(欠格事項)

> 「禁錮以上の刑に処された者」は公務員としての資格を失う(失職)。

地方公務員退職手当法 第10条

> 懲戒免職や刑事罰を受けた者に対して、退職金の全部または一部を不支給とすることができる。

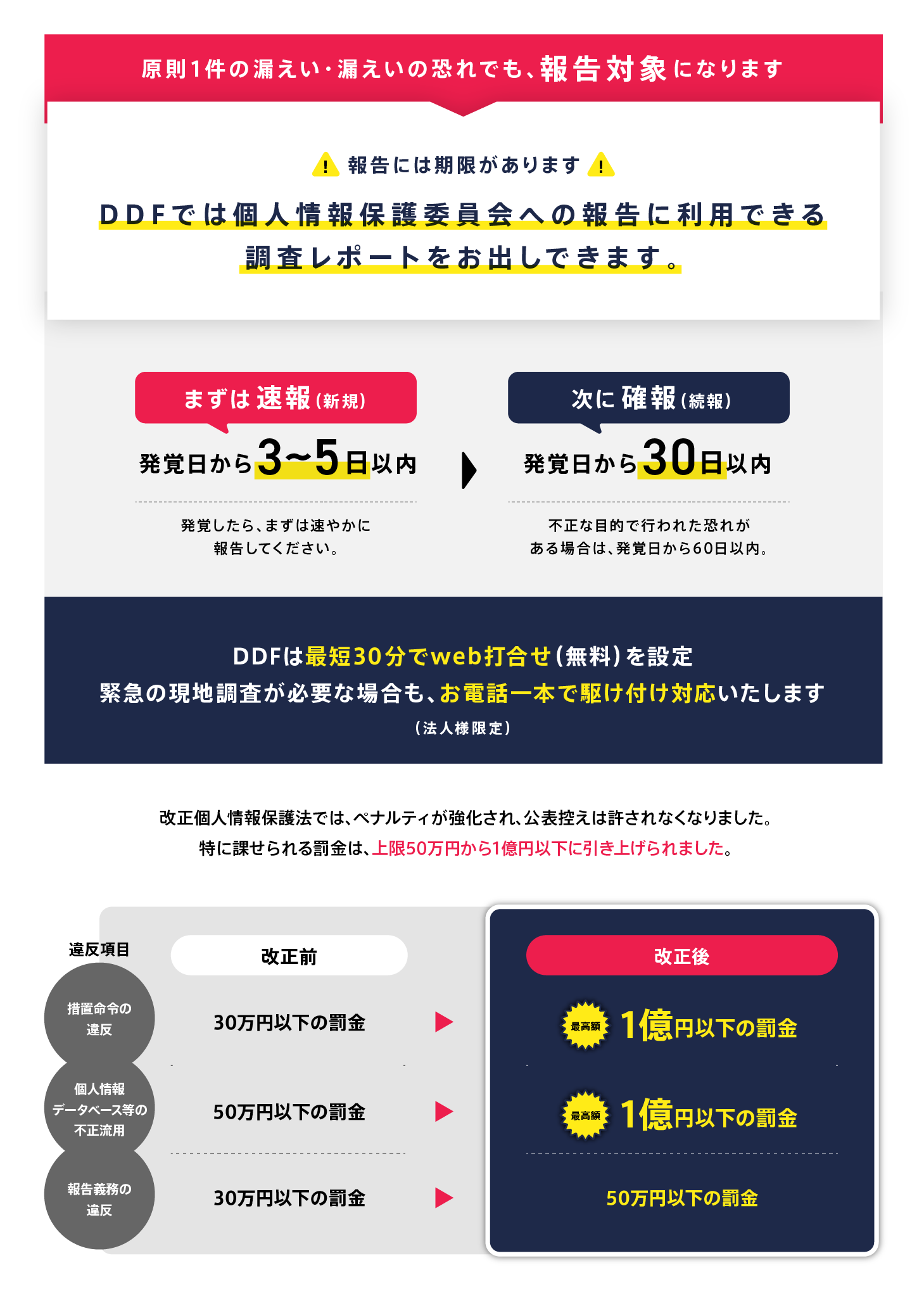

企業の情報漏えいインシデント対応が義務化されています

2022年4月から改正個人情報保護法が施行されました

2022年4月に施行された「改正個人情報保護法」では、個人データの漏えい、あるいは漏えいが発生する可能性がある場合、報告と通知が法人に義務付けられました。違反した企業には最大1億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

もし、マルウェア・ランサムウェア感染、不正アクセス、社内不正、情報持ち出しのような情報セキュリティ上の問題が発生した場合、まずは感染経路や漏えいしたデータの有無などを確認することが重要です。

ただ、調査を行うには、デジタルデータの収集・解析などの専門技術が必要です。これは自社のみで対応するのが困難なため、個人情報の漏えいが発生した、もしくは疑われる場合は、速やかにフォレンジック専門家に相談し、調査を実施することをおすすめします。

\相談から最短30分でWeb打ち合わせを開催/

情報漏えい調査はフォレンジック調査の専門家にご相談ください

情報漏えいインシデントが発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

情報漏えいインシデントが発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備での端末の調査・解析、調査報告書の提出ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。

フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。

【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介

【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介

【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について

【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて

デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

官公庁・上場企業・捜査機関等まで幅広い調査対応経験を持つ専門の担当とエンジニアが対応させていただきます。

よくある質問

対応内容・期間などにより変動いたします。

詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。

専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。