最近では「ハッキング」という言葉をニュースやネットで頻繁に見かけますが、自分には関係ないと感じている方も多いかもしれません。

しかし、SNSの乗っ取りやスマートフォンの不正操作、気づかぬうちの情報漏洩など、ハッキングは日常生活にも潜んでいます。

本記事では、ハッキングの基本的な意味から、手口・リスクと対策までをわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

目次

ハッキングとは?

ハッキング(英語:hacking)とは、コンピュータやネットワークの仕組みを理解・操作する高度な技術を使い、システムの解析・改造・開発などを行う行為です。もともとは技術的探究心から始まった行動で、必ずしも悪意のあるものではありませんでした。

現在では、情報を盗んだり不正アクセスを仕掛けたりする攻撃的な意味で使われることが多くなっており、こうした行為は本来「クラッキング」と呼ばれます。ただし一般的には「ハッキング」という言葉でまとめて使われることが増えています。

ハッキングは違法?合法?

ハッキングが違法か合法かを分けるポイントは、行為を行う際に許可を得ているかどうかです。無断で他人のシステムへアクセスすれば違法となり、不正アクセス禁止法などにより処罰されます。

違法となるハッキング

- 他人のIDやパスワードを盗んでシステムに侵入する

- 企業のWebサイトを勝手に改ざんする

- 個人情報を盗み出す、ウイルスを仕込むなどの行為

上記行為は不正アクセス禁止法により、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。金銭的被害が発生した場合は、さらに重い刑罰(10年以下の懲役など)が適用される可能性もあります。

合法となるハッキング

- 企業が依頼する脆弱性診断(ペネトレーションテスト)

- 報奨金付きのバグバウンティプログラムへの参加

- 明確な契約のもとに行うセキュリティ調査

これらの行為は事前に明示的な許可があることが条件で、ホワイトハッカー(エシカルハッカー)と呼ばれる専門職が担うことが一般的です。

ハッキングの目的

ハッキングは単なる「いたずら」や「嫌がらせ」だけでなく、さまざまな目的で行われることが多い行為です。

| 目的 | 内容・例 |

|---|---|

| 金銭的利益 | クレジットカード情報の窃取、ランサムウェアでの身代金要求、詐欺サイトの運営など |

| 情報の窃取・スパイ活動 | 企業・国家機密の盗用、産業スパイ、知的財産の流出 |

| サービス妨害・破壊 | サーバーダウンを狙うDDoS攻撃、Webサイト改ざん、システム破壊 |

| 政治的・社会的主張(ハクティビズム) | 政府や企業への抗議、社会運動としての情報発信、世論操作 |

| 技術的挑戦・知的好奇心 | 脆弱性の発見、技術力の証明、セキュリティ向上への貢献(ホワイトハッカー) |

ハッキングの目的は金銭・情報・妨害・主張・技術的探究心と多岐にわたります。目的によって手法もターゲットも異なり、対策の方向性も変わってくるため、目的の理解が重要です。

ハッキングの主な6つの手口

ハッキングと聞くと、ウイルス感染やSNSの乗っ取りをイメージされる方が多いかもしれません。しかし実際には、ネットワークや人間心理を巧みに突く、さまざまな手口が存在します。情報漏えいや不正アクセスを防ぐには、それぞれの特徴を正しく理解することが重要です。

以下には、代表的な6つのハッキング手法を危険性が高い順から初心者にもわかりやすく解説します。

1. ソーシャルエンジニアリング

ソーシャルエンジニアリングは、人の心理や行動パターンを利用して情報を盗み出すハッキング手法です。パスワードや機密情報を無理に突破するのではなく、相手に「自ら教えさせる」ことを目的とします。

代表的な手口としては、社員や取引先になりすまして電話をかけ、IDやパスワードを聞き出す行為や、「アカウントに異常がある」と不安をあおるメールの送信が挙げられます。

また、背後から覗き見る「ショルダーハッキング」、偽の警告を表示して操作を誘導する「スケアウェア」なども含まれます。

2. ゼロデイ攻撃・脆弱性攻撃

ゼロデイ攻撃とは、ソフトウェアの脆弱性が公に知られる前に、悪用して攻撃を仕掛ける手法です。開発元が対策パッチを配布するまで、ユーザーは無防備な状態となるため、被害が深刻化しやすい特徴があります。

メールに添付されたファイルの開封、リンクのクリック、ファイル共有サービスの利用などを通じて、マルウェアを仕込まれるケースが一般的です。攻撃の検出が難しいため、常に最新のセキュリティ対策を維持しておくことが求められます。

3. マルウェア・ランサムウェアを仕込む

マルウェアとは、端末に侵入し、情報を盗んだり動作を妨害したりする悪意のあるソフトウェアの総称です。中でもランサムウェアは、ファイルを暗号化し、「解除したければ金銭を支払え」と脅迫してくるタイプのマルウェアです。

感染経路には、不審なメールの添付ファイル、悪意のあるWebサイト、USBメモリなどが挙げられます。端末の挙動に異常を感じた際は、すぐにスキャンを実行し、感染の有無を確認する必要があります。

4. 公共Wi-Fiの盗聴・中間者攻撃

カフェや駅などの無料Wi-Fiは、通信が暗号化されていないことが多く、第三者に通信内容を盗み見られる危険があります。こうした手口は「中間者攻撃」とも呼ばれます。

偽のWi-Fiに接続させたり、通信先を偽装してIDやパスワードを盗む手法が使われます。公共Wi-Fiでは、VPNを使うか、重要な操作を避けるようにしましょう。

5. フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、銀行や大手ECサイトなどを装ったメールやSMSを送り、偽のWebサイトへ誘導して、IDやパスワード、クレジットカード情報などを入力させる攻撃です。

本物と見分けがつかない巧妙なデザインや文面が使われるため、正規のサービスと勘違いして情報を入力してしまうケースが後を絶ちません。送信元アドレスやURLに注意を払い、不審なメールは開かないようにしましょう。

6. パスワードクラッキング(総当たり・辞書攻撃)

パスワードクラッキングとは、アカウントへの不正アクセスを目的に、さまざまな方法でパスワードを解析する攻撃です。以下は代表的な手法です。

- ブルートフォース攻撃: 全ての文字列の組み合わせを総当たりで試す手法

- 辞書攻撃: よく使われる単語や人名などをリスト化し、順に試す手法

- パスワードリスト攻撃: 過去に流出したID・パスワードのセットを使ってログインを試す

- リバースブルートフォース攻撃: 1つのパスワードを使い、多数のIDに試して突破を狙う

簡単なパスワードや使い回しは非常に危険です。長く複雑なパスワードを設定し、可能であれば多要素認証(MFA)も併用しましょう。

攻撃手法は日々進化しており、複数の手口を組み合わせて実行されるケースも増えています。個人レベルでも、正しい知識と対策を身につけることで、被害のリスクを大きく下げることが可能です。

ハッキングされた場合に起こりうる被害

ハッキングによる被害は多岐にわたり、個人・企業問わず深刻な影響を及ぼします。以下に、代表的な被害内容を6つのカテゴリに整理してご紹介します。

1. 個人情報や機密情報の漏洩・窃取

氏名、住所、連絡先、クレジットカード番号、ログインID・パスワードなどの個人情報が盗まれ、不正利用やなりすましに悪用されるおそれがあります。企業の場合は、顧客情報、契約データ、営業機密、知的財産などの重要な情報が流出し、ビジネス上の損失につながることがあります。

2. 情報の改ざん・削除・破壊

攻撃者によりデータやファイルが勝手に改ざん・削除・破壊されることで、業務に支障をきたす事態が発生します。Webサイトが書き換えられ、虚偽情報の掲載や悪質なリダイレクトが行われるなど、企業や個人の信用が大きく損なわれるケースもあります。

3. なりすまし・不正利用

盗まれた認証情報を使って第三者が本人になりすまし、不正アクセス、詐欺的取引、スパム送信などを行う被害が発生します。SNSやメールアカウントが乗っ取られると、周囲への影響も広がり、被害が拡大するリスクがあります。

https://digitaldata-forensics.com/column/cyber_security/17722/

4. 金銭的被害・詐欺

クレジットカード情報や銀行口座情報が悪用され、身に覚えのないショッピングや不正送金が発生します。また、ランサムウェアに感染すると、ファイルを人質に取られ、身代金を支払うよう要求されるケースも確認されています。

5. サービスの停止・業務妨害

サーバーやネットワークに対する攻撃により、Webサイトや業務システムがダウンするなど、事業継続に重大な支障をきたす可能性があります。DDoS攻撃やランサムウェアによるシステムロックが代表的な事例です。

6. 社会的信用の失墜・風評被害

情報漏えい、Web改ざん、業務停止などが公になった場合、取引先やユーザーの信頼が損なわれ、社会的な信用が低下します。最悪の場合、損害賠償請求や法的責任を問われるリスクもあります。

ハッキングによる被害は、被害者だけでなく周囲の関係者にも影響を及ぼすため、早期発見と迅速な対応が極めて重要です。

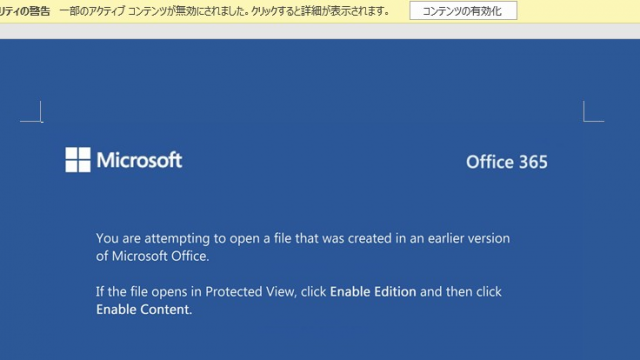

症状からわかる端末別チェックリスト

パソコンやスマートフォンに「いつもと違う」動作が見られる場合、外部からの不正アクセス(ハッキング)が関与している可能性があります。

以下の表では、ハッキングによる被害が疑われる代表的な兆候をまとめていますが、単体では判断できない症状も含まれます。複数の異常が同時に現れていたり、突発的に発生している場合は、ハッキングの被害が進行している可能性が高く、端末の使用はただちに中止してください。

○:ハッキングされた可能性が高い兆候 △:一部端末で発生しやすい ―:該当なし

| チェック項目 | パソコン | スマートフォン |

|---|---|---|

| 動作が遅い・フリーズが増えた | ○ | ○ |

| バッテリーや通信量が異常に増加している | △ | ○ |

| 見覚えのないアプリ・ファイル・アイコンが存在する | ○ | ○ |

| 不審なログインやアカウントへのアクセスエラー | ○ | ○ |

| パスワードが変更されている・ログインできない | ○ | ○ |

| 勝手にメッセージやメールが送信されている | ○ | ○ |

| 不審なポップアップ・広告・警告が頻繁に表示される | ○ | ○ |

| Webカメラ・マイク・GPSが勝手に起動する | ○ | ○ |

| 通話・SMS履歴に覚えのない送受信がある | ― | ○ |

| SIMカードや通信の不具合が発生している | ― | ○ |

| 位置情報が不自然に変わっている | ― | ○ |

| 不審なブラウザ拡張機能が追加されている | ○ | ― |

| ランサムウェアのような画面が表示される | ○ | ― |

| ネットワークやタスクで異常な動作が見られる | ○ | ― |

明確な不審な挙動が見られる場合は、端末の操作を中止し、データを保持した状態で、フォレンジック調査の専門機関に速やかに相談することを推奨します。証拠となるデータを損なわずに原因を特定し、被害範囲を把握することで、的確な再発防止策を講じることができます。

また、上記チェックリストとは別に、以下の診断ページでも現状のリスクを簡易的に確認することが可能です。

ハッキングされた可能性がある時の対処手順

端末やアカウントに不審な挙動が見られた場合、以下の手順に従って速やかに対応してください。

- ネットワーク接続を遮断する

- 不審なアプリやソフトを削除する

- ウイルス・マルウェアスキャンを行う

- すべてのパスワードを変更する

- 多要素認証(MFA)を有効にする

- クレジットカードや銀行口座の利用履歴を確認する

- 被害の状況を時系列で記録する

- 専門家・警察・相談窓口に連絡する

上記手順を速やかに実行することで、被害の拡大を防ぎ、アカウントや端末の安全性を高めることができます。

不正アクセスやハッキングなどサイバー攻撃が発生した場合、「フォレンジック調査」で適切な手順に従って証拠を収集し、攻撃に使用された侵入経路や漏えいデータを特定します。

✔どこに依頼するか迷ったら、相談実績が累計39,451件以上(※1)のデジタルデータフォレンジック(DDF)がおすすめ

✔データ復旧業者14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※2)とフォレンジック技術で他社で調査が難しいケースでも幅広く対応でき、警察・捜査機関からの感謝状の受領実績も多数。

✔相談からお見積まで完全無料

※1 累計ご相談件数39,451件を突破(期間:2016年9月1日~)

※2 データ復旧専門業者とは、自社及び関連会社の製品以外の製品のみを対象に保守及び修理等サービスのうちデータ復旧サービスを専門としてサービス提供している企業のこと

第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(集計期間:2007年~2020年)

ハッキング調査を行う場合、専門業者に相談する

ハッキング、不正アクセス、乗っ取り、情報漏えいのような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

ハッキング、不正アクセス、乗っ取り、情報漏えいのような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。しかし、自力で調査を行うと、調査対象範囲が適切でなかったり、意図しない証拠データの消失が発生しやすく、不完全な結果になる恐れがあります。

このような事態を防ぎ、適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。

フォレンジック調査では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出によって問題の解決を徹底サポートします。

デジタルデータフォレンジックでは、お電話またはメールでお問合せいただくと、状況のヒアリングと対応方法、お見積りを無料でご案内いたします。法人様の場合、ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

官公庁・上場企業・捜査機関等まで幅広い調査対応経験を持つ専門の担当者が対応させていただきます。

ハッキングを防ぐための9つの予防策

ハッキングを防ぐための対策は、個人・組織を問わずサイバー攻撃から自分やシステムを守るために非常に重要です。

以下には日常で出来る9つの予防策を紹介します。

- OSやソフトウェアを常に最新の状態に保つ

- 強力なパスワードを設定し、使い回しを避ける

- 多要素認証(MFA)を有効にする

- セキュリティソフトを導入し定期スキャンを行う

- 不審なメールやWebサイト、アプリに注意する

- 公共Wi-Fiの利用を控える

- パスワード管理ツールを活用する

- インターネット履歴やキャッシュを定期的に削除する

- 脆弱性診断やアクセス制御の強化を行う

上記対策を日常的に実践することで、ハッキングやサイバー攻撃のリスクを大幅に低減できます。特に「ソフトウェアの更新」「強力なパスワード」「多要素認証」は、すぐに始められる基本かつ効果的なセキュリティ対策です。

まとめ

ハッキングは誰にでも起こり得るサイバーリスクです。パソコンやスマートフォンに不審な挙動が見られた場合は、落ち着いて状況を確認し、段階的に対処を進めることが重要です。

必要に応じて、専門の調査機関に相談することで、被害の拡大を防ぎながら、原因の特定や再発防止にもつなげることができます。

ハッキングの疑いがある場合は、下記より無料で調査のご相談やお見積の依頼をご検討ください。

よくある質問

対応内容・期間などにより変動いたします。

詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。

専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。