【公式】ハッキング・不正アクセス・マルウェア感染調査

|

|  0120-900-952 0120-900-952 |

その症状、

ハッキングされている

可能性があります

|

PCやスマホの画面が勝手に動く |

|

知らないアプリがインストールされていた |

|

自分の電話番号からSMSが大量に送付されていた |

|

警告文に従いサポートセンターに電話したらPCを遠隔操作された |

|

フリーWi-Fiに接続した後からPCやスマホが不審な挙動をする |

|

迷惑メールが大量に届くようになった |

“ハッキングされているかも?” その不安、

放置すると危険です

ハッカーがあなたの個人情報をいつでも不正に利用できる状態にあるかもしれません。

被害拡大を防ぎ、

安心できる状態にすることをお手伝いします。

被害拡大を防ぎ、

安心できる状態にすることをお手伝いします。

“DDFのハッキング調査”

何ができるの?

サービス内容の例

サービス内容の例

まずは端末の状況とご相談内容に合わせて、

お客様にあった調査内容をご提案いたします。

まずは端末の状況とご相談内容に合わせて、

お客様にあった調査内容をご提案いたします。

そもそも

ハッキングとは

コンピュータシステムやネットワークの脆弱性を悪用し、

デジタル資産に対する不正アクセス

または制御を得る行為です。

主なハッキングの手口

ハッキング・不正アクセスは

決して珍しい犯罪ではありません

本国内で観測されたサイバー攻撃数6,197億件

ハッキングされた原因や痕跡の確認は、

DDFで調査可能です。

調査・サービス

主な調査項目・サービス

主な調査項目・サービス

ログ調査

ダークウェブ調査

フォレンジック調査

関連レポート

不正なWi-Fi接続

履歴の調査

マルウェア感染有無・

感染状況の調整

これら以外にも

複数の調査方法があります。

端末の種類や状況によって

ご対応できる調査項目が異なります。

ご対応可能な調査項目の確認とお見積りまで

無料でご協力いたします。

ご対応可能な調査項目の確認とお見積りまで

無料でご協力いたします。

お問い合わせ前のご注意

お問い合わせ前にご自身でできる対応として、以下のご確認をおすすめいたします。

機器の継続使用を

止めてください

機器を継続して使用することでハッキング・不正アクセスのログを気づかないうちに削除・上書きして証拠を失う可能性があります。

インターネットへの接続を

切ってください

Wi-Fi接続を切り機内モードの設定を行ってネットワークから遮断・隔離してください。接続したまま通信を行うことにより被害が拡大する可能性があります。

身に覚えのないアプリケーションやプログラムがないか確認してください

身に覚えのないアプリケーションやプログラムが確認された場合それがハッキング・不正アクセスの原因となっている可能性があります。

機器を継続して使用することでハッキング・不正アクセスのログを気づかないうちに削除・上書きして証拠を失う可能性があります。

Wi-Fi接続を切り機内モードの設定を行ってネットワークから遮断・隔離してください。接続したまま通信を行うことにより被害が拡大する可能性があります。

身に覚えのないアプリケーションやプログラムが確認された場合それがハッキング・不正アクセスの原因となっている可能性があります。

サービスの流れ

結果報告は最短当日中

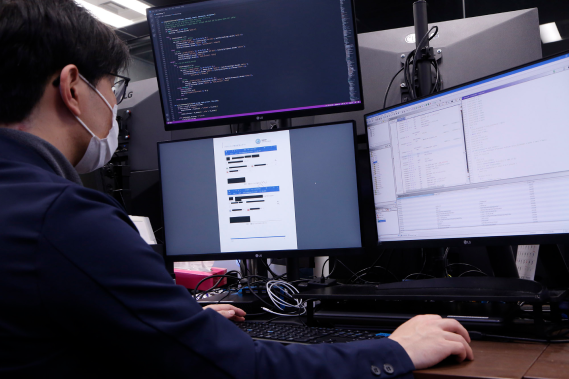

セキュリティ万全な自社ラボ調査

結果報告は最短当日中

セキュリティ万全な自社ラボ調査

ACHIEVEMENTS実績

FEATURE選ばれる理由

MEDIAメディア取材

多くのメディアにご紹介いただいています。

MEDIAメディア取材

デジタルフォレンジックの分野で様々な

メディアから紹介していただきました

全国各地の捜査機関より、

ご依頼いただいております。

北海道から沖縄まで、全国各地の警察・捜査機関の方よりご相談いただいております。

お預かりについて

お見積りの際、機器をお預かりさせていただきます。

お預かりはご郵送かご来社で承ります。

最短即日でお見積り

お急ぎの方はお持ち込みください。

365日(年中無休)

9:30-21:00

機器をお持ち込みの場合、その場でお見積りをお伝えいたします。

ご予約制となりますので、まずはお電話にてご相談ください。

〒106-6115 東京都港区六本木6丁目10番1号。

〒106-6115 東京都港区六本木6丁目10番1号。

六本木ヒルズ森タワー15階

全国どこでも集荷対応

¥0

でご案内します。

365日(年中無休)

24時間対応

ご指定の時間帯に、ご指定の場所へ運輸業者がうかがいます。

お急ぎの場合はバイク便の手配も可能です。

柔軟に対応いたしますのでお問い合わせ前ください。