近年、個人情報の漏えいが増加しています。情報漏えいは個人のプライバシーだけでなく、企業の信用にも深刻な影響を与えることがあります。

情報漏えいによる被害を最小限に抑えるためには、リスクをしっかりと理解し、適切な対策を講じることが重要です。また、対策が難しい場合には、専門の業者に相談することも有効な手段となります。

この記事では、個人情報漏えいが発生した際の報告フローや、インシデントを防ぐための具体的な対策について紹介します。

匿名でのご相談にも対応しております。法人のお客様には、Web打ち合わせでのご対応も可能ですので、情報持ち出し調査のご相談がすぐに必要な方は至急ご連絡ください。

目次

個人情報が漏えいする最も多い原因:最多は「不正アクセス」、次いで「設定不備」

個人情報の漏えいは様々な原因で発生しますが、最も多い原因は次の2つです。

不正アクセス

不正アクセス行為とは、悪意のある第三者が不正な手段を用いてシステムに侵入し、個人情報を盗み出す行為を指します。主にシステムの脆弱性を突いたハッキングが原因となり、結果的に個人情報が流出する事態が頻繁に発生しています。

警察庁の資料によると、令和5年における不正アクセス行為の認知件数は6,312件で、前年(令和4年)と比較して4,112件(約186.9%)増加しており、サイバー攻撃の脅威がますます深刻化していることが示されています。

設定不備

設定不備は、システムやソフトウェアの設定が不十分であるために、個人情報が漏えいしてしまう事態を指します。設定不備が原因で情報漏えいが発生する場合、システムやソフトウェアの脆弱性を悪用して不正アクセスが行われることが一般的です。

警察庁の資料によると、2023年にシステムの設定不備を悪用した攻撃は46件、また設定不備によるサイバー脆弱性を悪用した攻撃は62件発生しました。セキュリティ設定が不十分であることが、情報漏えいや不正アクセスを引き起こす原因となります。

個人情報の漏えいを防ぐためには、不正アクセスや設定不備に対する対策が重要です。

具体的な対策は以下の通りです。

- セキュリティソフトを導入し、最新の状態に保つ

- パスワードを定期的に変更し、強固なパスワードを使用する

- 不必要に個人情報をインターネット上に公開しない

- 端末の紛失や盗難に注意し、適切な管理を行う

- 端末を不正アクセスから保護するための設定を行う

- 社内ネットワークを保護する設定を行う

- 従業員に対して定期的にセキュリティ教育を実施する

対策を実行することで、個人情報の漏えいを最小限に抑えることができます。万が一漏えいが発生した場合には、迅速に関係当局に報告し、適切な調査と対応を行うことが求められます。

\匿名相談OK・ご相談前にNDA締結可能/

企業の情報漏えいインシデント対応が義務化されています

個人情報の漏えいが発生した場合、速やかに関係当局に報告し、データ収集や解析、ログの調査を行ったうえで、侵害の経緯や被害範囲を明らかにする法的義務が組織にはあります。

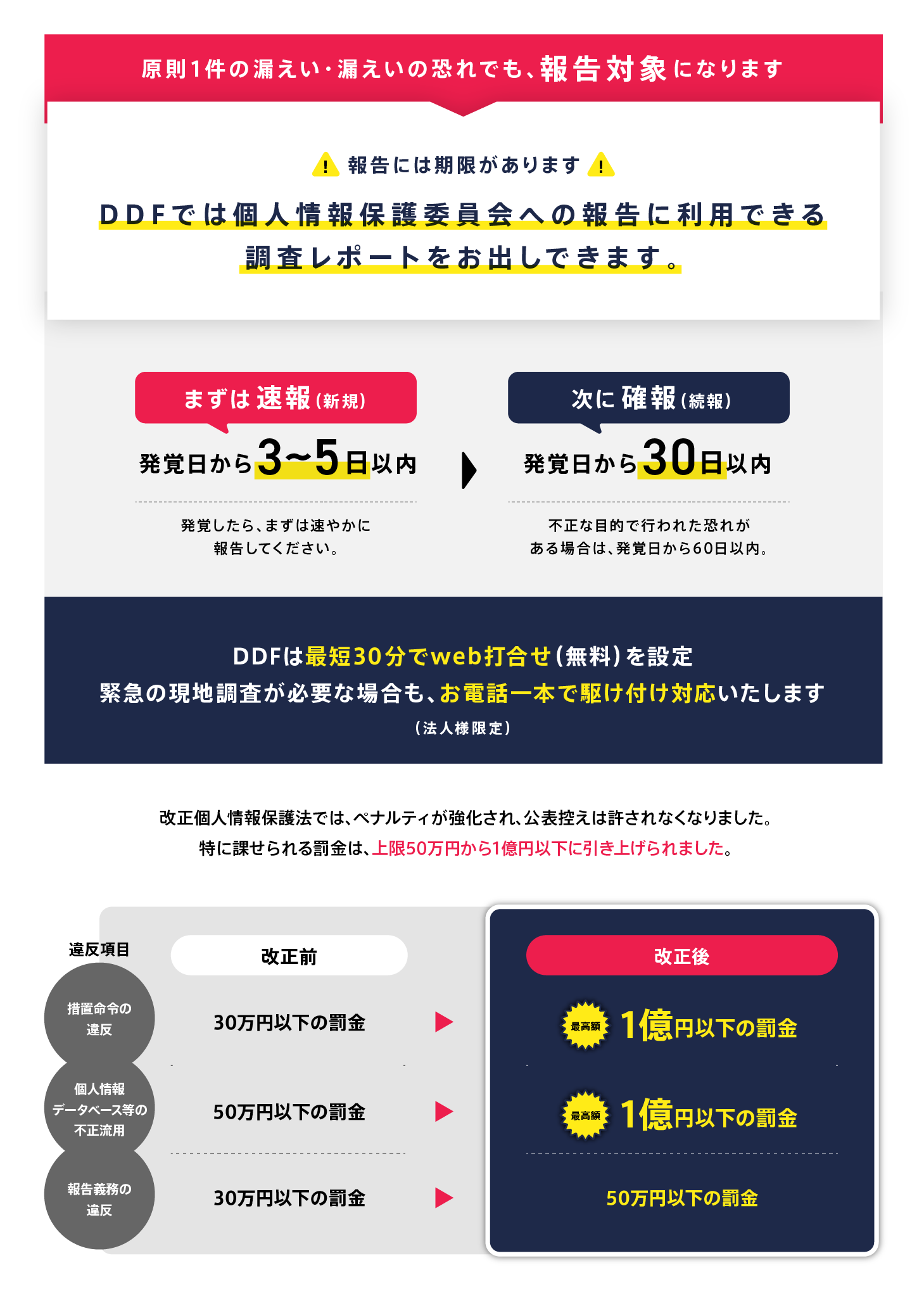

2022年4月から改正個人情報保護法が施行されました

2022年4月に施行された「改正個人情報保護法」では、個人データの漏えい、あるいは漏えいが発生する可能性がある場合、報告と通知が法人に義務付けられました。違反した企業には最大1億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

もしマルウェアに感染したり、不正アクセスが発生した場合、まず感染経路や漏えいしたデータを確認することが重要です。

特に「脆弱性」を悪用した攻撃を受けた場合、再度、攻撃を受けないよう、適切な対応を行うとともに、どの端末のどのデータが詐取されたのかを確認する必要があります。

しかし、セキュリティツールはマルウェアを検知・駆除できますが、感染経路や情報漏えいの有無を適切に調査することはできません。したがって、自社調査だけでは客観性や正確性が担保できないことがあるため、調査を実施する場合、フォレンジック(Forensic)の専門家と提携することをおすすめします。

フォレンジック調査の詳細については、下記の記事でも詳しく解説しています。

\匿名相談OK・ご相談前にNDA締結可能/

個人情報の漏えいが発覚した際の対応

個人情報の漏えいが発覚した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。情報漏えいは、企業の信頼を失うだけでなく、顧客や従業員に深刻な影響を与える可能性があります。

被害を最小限に抑えるため漏えいが発覚した際には、以下の対応フローを徹底することが重要です。

漏えい情報の種類と被害範囲を特定する

漏えいした情報にアクセスした可能性がある人物を特定する

漏えいした情報にアクセスした可能性がある人物を特定することは、迅速で適切な対応を行うために非常に重要です。特定作業を通じて、どのシステムやデータベースが関与しているのか、誰がその情報にアクセスできる権限を持っていたのかが明確になります。

アクセスログを解析することで、外部からの不正アクセスや社内での不正行為の可能性を調査します。ログ調査では、アクセス元、時間帯、行動履歴などを詳細に確認することが求められます。

情報漏えいの調査には、フォレンジック調査が有効であり、証拠の収集と正確な特定を行うために不可欠です。

被害を最小限に抑えるための対策

漏えいした情報が悪用されるリスクを最小化するためには、迅速かつ的確な防止措置を講じることが求められます。具体的な対策は以下の通りです。

- 漏えいした情報に関連するアカウントやシステムのパスワードを変更する

- セキュリティの強化(ファイアウォール、ウイルス対策ソフトの更新、アクセス制限の見直し)

- カード会社や金融機関に連絡してクレジットカードや口座を停止する

- 対象となるユーザーに対して通知を行い、不正使用の監視を依頼する

上記ステップにより、被害を最小限を抑えることが可能になります。

速やかな報告義務と再発防止策

個人情報の漏えいが発覚した場合、関連する法規制に基づき、速やかに関係当局への報告が義務付けられています。例えば、個人情報保護法では、漏えいが確認された時点で、遅滞なく委員会に通報し、その後も状況の逐次報告が求められます。

また、再発防止のためには、以下の対策が重要です。

- 情報セキュリティ体制の強化

システムの脆弱性を排除し、最新のセキュリティ対策を導入することが必要です。 - 従業員へのセキュリティ教育

定期的なセキュリティ教育や研修を実施し、全社員の意識を高めることで、内部からのリスクを減少させることができます。

再発措置を講じることで、漏えいの再発防止に努め、信頼性の回復を図ることが重要です。

フォレンジック調査の実施

フォレンジック調査は、デジタル機器やネットワーク上での証拠を収集・解析し、情報漏えいや不正アクセスの原因を特定する重要な手法です。特に、ハッキングやサイバー攻撃が疑われる場合、攻撃の痕跡を詳細に調査することが非常に重要です。この調査を通じて、漏えい情報の経路やアクセス元、どのデータが被害を受けたかを特定することができます。

フォレンジック調査によって明らかになる情報は、再発防止策を講じるための貴重な手がかりとなります。調査結果をもとに、システムやネットワークの脆弱性を修正したり、セキュリティ対策を強化したりすることが可能です。

また、調査結果は法的な証拠としても活用でき、今後の対応を適切に進めるためには欠かせない作業となります。

\匿名相談に対応 法人様はWeb打ち合わせも可能/

個人情報保護法における漏えい等の報告フロー

個人情報漏えいが発覚した場合、個人情報保護法に基づき、速やかに適切な報告と対応が求められます。

漏えい等が発生した際の基本的な報告フローは以下の通りです。

- 【速報】漏えい等の事実が発覚した時点で、速やかに委員会へ通報(3〜5日以内)

- 【確報】被害を調査して委員会へ詳細を続報(速報から30日以内)

- 【通知】本人に漏えい等の事実を通知(漏えい等の事実を把握した日から7日以内)

報告フローを遵守し、外部の専門家による調査依頼や再発防止策を講じることが重要です。法的な義務を果たし、被害を最小限に抑え、信頼回復を図るための重要な対応となります。

【速報】漏えい等の事実が発覚した時点で、速やかに委員会へ通報(3〜5日以内)

漏えい等の事実を確認した時点で、個人情報保護委員会への通報が求められます。通報は事実確認日から3〜5日以内に行わなければならず、通報内容には漏えいの事実や背景、影響範囲を簡潔かつ明確に記載します。初動対応を迅速かつ正確に行うことにより、報告や調査がスムーズに進み、適切な対応が取られることが保障されます。

【確報】被害を調査して委員会へ詳細を続報(速報から30日以内)

通報後、速報から30日以内に、委員会へ被害の調査結果や影響範囲、再発防止策などの詳細な報告を行う必要があります。報告には、漏えい等の事実、原因や経緯、被害の程度、個人情報の保護策の再評価などが含まれるべきです。

ただし、社内での調査や再発防止策が難しい場合、外部のサイバーセキュリティ専門家に調査を依頼することがお勧めです。専門技術を保有する外部の専門家は、漏えいの原因や影響範囲を的確に把握し、再発防止策を十分に講じることができます。

【通知】本人に漏えい等の事実を通知する(漏えい等の事実を把握した日から7日以内)

漏えい等の事実を把握した場合、被害を受ける可能性のある個人に対しては、速やかに通知する必要があります。通知は、漏えい等の事実を把握した日から7日以内に行うようにしてください。

通知の内容には、「漏えいした個人情報の種類」、「影響の可能性」、「対処方法」などを明確かつ分かりやすく記載してください。また、通知方法についても適切な方法を選択し、個人情報保護法に準拠した手続きを行ってください。

以上が個人情報保護法における漏えい等の報告フローです。迅速かつ適切な対応を行い、個人情報の保護と被害の最小化に努めるようお願いいたします。

出典:個人情報保護委員会

\匿名相談OK・ご相談前にNDA締結可能/

漏えい等報告が必要な事態

2022年4月から、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害する恐れがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び個人情報が漏洩した本人への通知が必要となります。

以下は個人の権利利益を害する恐れがある時に該当する事態です。

情報漏えいが発覚してから3~5日以内に、情報流出の経緯や被害状況を報告する必要があります。また、発覚から30日以内に詳細な原因調査結果を報告する義務があります。

要配慮個人情報が含まれる事態

「要配慮個人情報」とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実など、個人に対して差別や不利益を引き起こすおそれのある情報を指します。また、身体障害、知的障害、精神障害などの障害情報や健康診断、診療・調剤情報も含まれます。

さらに、本人が被疑者または被告人として逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続きが行われたことや、非行少年として保護処分等の少年保護事件が行われたことも要配慮個人情報に該当します。これらの情報は特に敏感であり、適切な管理と取り扱いが求められます。

財産的被害が生じるおそれがある事態

財産的被害が生じるおそれがある個人データには、クレジットカード番号、口座番号、生年月日など、財産的影響を与える可能性のある情報や、企業秘密などの機密情報が含まれます。

個人データが漏えいし、不正に利用されると金銭的な損害を引き起こす可能性があります。個人データの漏えいが発生した場合、速やかに個人情報保護委員会への報告が求められます。

- ECサイトからクレジットカード番号を含む個人データが漏えい

※クレジットカード番号の下4桁のみとその有効期限の組合せの漏えいであれば、直ちに報告対象事態には該当しない。 - 送金や決済機能のあるウェブサービスのログインIDとパスワードの組み合わせを含む個人データが漏えいした場合

不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態

不正の目的で行われた行為による個人情報の漏えい等は、民間事業者や行政機関で発生する可能性があります。民間事業者では、不正行為による漏えいや取得しようとしている個人データが対象となり、行政機関でも同様に、不正行為による保有個人情報の漏えい等が該当します。従業者のみならず、盗難などの第三者の関与も含まれます。

- 不正アクセスにより個人データが漏えいした場合

- 個人データを格納しているサーバー等において、外部からの不正アクセスによりデータが窃取された場合

- マルウェアに感染したコンピュータに不正な指令を送り、IPアドレス等への通信が確認された場合

- 不正検知を行う専門家等の第三者から漏えいのおそれについて連絡を受けた場合

- ランサムウェア等により個人データが暗号化され、復元できなくなった場合

- 個人データが記載又は記録された書類・媒体等が盗難された場合

- 従業者が顧客の個人データを不正に持ち出して第三者に提供した場合

- ウェブサイトが改ざんされ、ユーザーが入力した個人情報が第三者に送信された場合

1,000人を超える漏えい等が発生した事態

個人データに関して、民間事業者は漏えいが1,000人を超える場合、行政機関は100人を超える場合に、漏えい等の報告義務が生じます。

いずれの場合も、個人情報の漏えい等が発生した際には、速やかに被害の全容を正確に把握し、個人情報保護委員会に報告したうえで、個人情報の所有者へ通知することが求められます。

出典:個人情報保護委員会

\匿名相談に対応 法人様はWeb打ち合わせも可能/

個人情報保護法における漏えい等の罰則

個人情報保護法では、漏えい等が発生した際、過失があった場合に罰則が科されます。

具体的には以下のような罰則が適用されます。

- 安全管理措置の不備など重大な過失があった場合

100万円以下の罰金または2年以下の懲役 - 報告を怠った場合

50万円以下の罰金または1年以下の懲役

特に「安全管理措置の不備」や「重大な過失」に対して、厳しい罰則が適用されます。

具体的な不備や過失の例として、次のようなことが挙げられます。

- 不適切なアクセス制限

- セキュリティ対策の欠如

- 暗号化やデータの保護措置の欠如

- 不適切なデータの保管・廃棄処理

第三者委員会におけるフォレンジックの重要性

企業不祥事の調査では、表面的なヒアリングだけでは事実関係を十分に把握できないケースも少なくありません。特に、やり取りや操作の記録といったデジタルデータに証拠が残る現代では、専門的な技術と知見が求められます。

日本弁護士連合会の『企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン』でも、「必要に応じてデジタル調査の専門家に調査への参加を求めるべき」と明記されており、フォレンジック調査は、公的にも重要なアプローチの一つとして位置付けられています。

調査の初動段階から、フォレンジックの活用を視野に入れることが、的確な対応への第一歩となります。

フォレンジック調査が有効な場面

フォレンジック技術は、社内不正の“見えにくい痕跡”を可視化し、証拠に基づく判断を支援します。たとえば、以下のような目的で活用されます。

| フォレンジック技術でできること | フォレンジック調査の活用目的 |

|---|---|

| 削除済みファイルの復元 | 証拠隠滅を試みた痕跡を追跡 |

| メール・チャットの解析 | 内部のやりとりから動機や指示系統を明らかにする |

| アクセスログの調査 | 不正操作の実行者や実行時間を特定する |

| 記録改ざんの検出 | 会計不正や品質データ改ざんの証拠を技術的に裏付ける |

これらはどれも、高度な技術と専門的な解析スキルが求められる領域であり、専門家による対応が不可欠です。

「第三者委員会でフォレンジック調査をどう活用できるのか」について詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

専門調査会社への相談は、早期対応への一歩

当社では、第三者委員会との連携や社内調査の支援など、状況に応じた柔軟な対応が可能です。不正の兆候に気づいたときや、調査の進め方に迷ったときには、まずは専門の調査会社へご相談ください。初動の一手が、被害拡大を防ぎ、組織の信頼を守ることにつながります。

情報漏えいによる被害調査は専門業者に相談する

社内不正・横領・情報持ち出し・職務怠慢のような問題が発生した場合、どのような経路で、どのような情報が漏えいしたのか、被害の全容を正確に把握する必要があります。適切な調査によって原因究明を行うためにも、フォレンジック調査の専門家に相談することが重要です。

特に、法的手続きが絡むケースや被害が広範囲に及ぶ場合は、専門家の力を借りることで被害の最小化と信頼性の高い証拠の収集が可能です。

>情報漏えい時の個人情報保護委員会への報告義務とは?詳しく解説

当社では、インシデント対応のプロが初動対応から、専門設備でのネットワークや端末の調査・解析、調査報告書の提出、ならびに報告会によって問題の解決を徹底サポートします。

フォレンジックサービスの流れや料金については下記からご確認ください。

【初めての方へ】フォレンジックサービスについて詳しくご紹介

【サービスの流れ】どこまで無料? 調査にかかる期間は? サービスの流れをご紹介

【料金について】調査にかかる費用やお支払方法について

【会社概要】当社へのアクセス情報や機器のお預かりについて

デジタルデータフォレンジックの強み

デジタルデータフォレンジックは、迅速な対応と確実な証拠収集で、お客様の安全と安心を支える専門業者です。デジタルデータフォレンジックの強みをご紹介します。

累計相談件数39,451件以上のご相談実績

官公庁・上場企業・大手保険会社・法律事務所・監査法人等から個人様まで幅広い支持をいただいており、累積39,451件以上(※1)のご相談実績があります。また、警察・捜査機関から累計395件以上(※2)のご相談実績があり、多数の感謝状をいただいています。

(※1)集計期間:2016年9月1日~

(※2)集計機関:2017年8月1日~

国内最大規模の最新設備・技術

自社内に40名以上の専門エンジニアが在籍し、14年連続国内売上No.1のデータ復旧技術(※3)とフォレンジック技術でお客様の問題解決をサポートできます。多種多様な調査依頼にお応えするため、世界各国から最新鋭の調査・解析ツールや復旧設備を導入しています。

(※3)第三者機関による、データ復旧サービスでの売上の調査結果に基づく。(2007年~2017年)

24時間365日スピード対応

緊急性の高いインシデントにもいち早く対応できるよう24時間365日受付しております。

ご相談から最短30分で初動対応のWeb打合せを開催・即日現地駆けつけの対応も可能です。(法人様限定)自社内に調査ラボを持つからこそ提供できる迅速な対応を多数のお客様にご評価いただいています。

デジタルデータフォレンジックでは、相談から初期診断・お見積りまで24時間365日体制で無料でご案内しています。今すぐ専門のアドバイザーへ相談することをおすすめします。

個人情報の漏えいを未然に防ぐために行うべきこと

個人情報漏えいを未然に防ぐためには、以下の対策を行うことが大切です。

セキュリティ意識の向上

現代のサイバー攻撃は巧妙化しており、情報漏えいのリスクが高まっています。従業員一人ひとりが自分の行動がセキュリティに与える影響を理解し、意識的にリスクを避けることが重要です。セキュリティ意識を高めることで、攻撃を未然に防ぎ、企業全体のセキュリティを強化できます。

また、以下の対策を実施することも効果的です

- 従業員に対してセキュリティ教育を実施する

- フィッシング詐欺やスパムメールなどの手口を理解し、警戒心を持たせる

- 強力なパスワードの使用と定期的な変更を促す

ネットワークセキュリティの強化

ネットワークセキュリティの強化は、組織の情報資産を守るために不可欠な対策です。サイバー攻撃が進化する中で、内部および外部の脅威からネットワークを保護するため、以下の対策が重要です。

- ファイアウォールや侵入検知システム(IDS)などのセキュリティツールを導入する

- ソフトウェアのアップデートやセキュリティパッチの定期的な適用を行う

- 不要なネットワークサービスやポートを無効化する

アクセス制御の強化

アクセス制御の強化は、情報の機密性と整合性を守るために重要です。適切なアクセス権限を設定し、不正アクセスを防ぐために、以下の対策が必要です。

- 個別のユーザーアカウントを作成し、必要最小限のアクセス権限にする

- ユーザーの活動を監視し、不審な活動(アクティビティ)を検出する仕組みを導入する

- 機密データへのアクセスには二要素認証を導入する

データの暗号化

データの暗号化は、情報を保護するための重要な手段であり、特に機密性の高いデータを安全に管理するために必要です。

- 機密データを暗号化することで、情報漏えい時の被害を最小限に抑える

- モバイルデバイスや外部メディアなどのデータも暗号化する

バックアップと復旧計画の策定

バックアップと復旧計画は、データ損失やサイバー攻撃に対する重要な備えです。適切なバックアップを確保し、迅速にデータを復旧できる体制を整えることで、システムのダウンタイムを最小限に抑え、業務の継続性を保つことができます。

- 定期的にバックアップを取得する

- バックアップデータの保管先は感染防止のため物理的に切り離された場所に保管する

- 不正アクセスによりデータが損なわれた場合を想定した復旧計画を策定する

定期的なセキュリティ評価

定期的なセキュリティ評価は、組織のセキュリティ対策が効果的に機能しているかを確認し、必要な改善を行うための重要なプロセスです。脅威の進化に対応するため、評価を通じてセキュリティ対策を継続的に強化することが求められます。

- 上記の項目を基準として、セキュリティ対策の状況を定期的に評価し、改善を行う

- 評価の結果をもとに、脆弱な箇所を改善し、セキュリティ対策を強化する

上記対策を講じ、定期的なセキュリティ評価を講じることで、個人情報の漏えいなどのリスクを低減することができます。

よくある質問

対応内容・期間などにより変動いたします。

詳細なお見積もりについてはお気軽にお問い合わせください。

専門のアドバイザーがお客様の状況を伺い、概算の見積りと納期をお伝えいたします。

可能です。当社は特定の休業日はございません。緊急度の高い場合も迅速に対応できるように、365日年中無休で対応いたしますので、土日祝日でもご相談下さい。

もちろん可能です。お客様の重要なデータをお取り扱いするにあたり、当社では機密保持誓約書ををお渡しし、機器やデータの取り扱いについても徹底管理を行っております。また当社では、プライバシーの保護を最優先に考えており、情報セキュリティの国際規格(ISO24001)およびPマークも取得しています。法人様、個人様に関わらず、匿名での相談も受け付けておりますので、安心してご相談ください。