このような状況に当てはまる場合は、

第三者による不正アクセスで

WEBサイトが改ざんされた可能性があります。

-

知らないサイトに

誘導される

-

リンクの遷移先

が変更されている

-

公開停止ページが

勝手に公開されている

-

「このサイトは安全で

はな

いため閉じてくだ

さい」

のメッセージがでてくる

時間が経過するほど被害が拡大す

る恐れがあります

- 攻撃者に情報が漏えいし続ける

- クレジットカードなどの不正利用(金銭被害)が発生する

- ダークウェブなどで企業情報・脆弱性の情報が公開/利用される

- 情報漏えいによる企業の信用失墜が起きる

- ランサムウェア感染などの他のサイバー攻撃被害に遭う

- 二次被害が発生する(不正アクセス/情報窃盗の踏み台にされる)

- 社内ネットワークに侵入される

原因の特定・再発防止を行わないと重大な不正アクセス・情報漏えいのリスクに晒されます。

まずは状況をヒアリングのうえ、

最適な初動をご提案します。

FLOW

調査の流れ

お問合せから調査・報告までの流れ

-

お問い合わせ

-

初動対応

お打合せにて状況把握とお見積り

-

保全作業

対象機器を保全

-

調査・解析

お打合せにて決定した方針で調査・解析

-

報告

調査・解析のレポート

作成

-

01

-

02

初動対応

お打合せにて状況把握とお見積り

-

03

保全作業

対象機器を保全

-

04

調査・解析

お打合せにて決定した方針で

調査・解析

-

05

報告

調査・解析のレポート

作成

Web改ざんが行われた場合、調査・対策を怠ったことで、さらなる不正アクセス被害を受けるケースは非常に多く報告されています。安易な復旧対応は再侵入を招くリスクが高いため、業務再開前にフォレンジック調査を含む段階的な対応が重要となります。

ご提案できるサービス項目の例

Web改ざん(不正アクセス)の手法は多岐に渡ります。当社では、ご相談内容や機器の台数に合わせて調査内容をご提案いたします。

-

悪用された脆弱性の

確認 -

攻撃者の

侵入経路の調査 -

攻撃者の

行動履歴確認 -

攻撃者の

IPアドレス -

感染被害範囲の特定

(社内ネットワーク等への二次被害の有無)感染被害範囲の特定

-

情報漏えいの

有無の確認 -

調査報告書の作成

再発防止策の一貫としてセキュリティ診断まで実施可能です

インシデントを繰り返さないために、現状を可視化するセキュリティ診断が重要です

3つの診断サービスで現状のセキュリティ対策からどのような被害に遭うのかを確認します。

-

脆弱性診断

社内ネットワークやWEBアプリケーションや機器に対して、脆弱性がないか診断

-

ペネトレーションテスト

ホワイトハッカーによる疑似体験(IPA基準準拠)でリスクレベル診断

-

ダークウェブ調査

ダークウェブ上の情報漏洩の収集・リスク分析する調査

当社ではWeb改ざん被害の初動対応から、調査・再発防止までを一気通貫で行います。

ご状況に応じて、最適な対応方針を

ご提案いたします。

CASE

相談事例

日本全国、さまざまな業種が

Web改ざんによる被害を受けています。

-

CASE.

自社サイトの実行環境内に意図しないファイルの設置

ご相談内容

自社運用のウェブサイトに不正アクセスをうけ、知らないファイルが設置されて、ウェブサイトが改ざんされた。いつ不正アクセスを受けたのか、被害範囲や原因を特定したい。

DDFの対応

不正なファイルの有無を調べるため、Webサーバ全体に対してマルウェアスキャンを実施。ファイル属性や更新日時、挙動ログとの突合により、侵入時期および初期感染のファイルを特定。不審なスクリプトファイルや外部通信を行うバックドア型ファイルの存在も確認された。お客様が把握していない不正ファイルを複数発見し、侵入経路と攻撃手法を明らかにした上で、調査結果を報告書としてまとめて納品。

-

CASE.

WordPressで作成した社内

ホームページの改ざん

ご相談内容

自社のサイトが勝手に転送がかけられたり、メンテナンス中の表示が消されたり、データベースをいじられている痕跡がある。調査を行って証拠となるログを抽出したい。

DDFの対応

該当のWordPressサイトが設置されたサーバへ遠隔アクセスし、アクセスログ、認証ログ、設定ファイル変更履歴などを取得。特定の時間帯における不正なリダイレクト処理や、テーマファイル改変の痕跡が確認された。ログ解析により、複数の国外IPアドレスからの管理画面不正ログインの形跡を抽出。不正な処理が複数回行われていたことが明確化された。調査結果を報告書としてまとめて納品。

-

CASE.

自社CMSで構築している

サイトの改ざん

ご相談内容

サイトを閲覧しているユーザーから指摘が入り、フィッシングサイトに誘導されるようになっていた。第三者から調査が求められたので、何をすればよいか教えてほしい。

DDFの対応

レンタルサーバの管理画面から、対象サイトのファイルおよびデータベースの全データを取得し保全。HTMLファイルやJavaScriptに埋め込まれたリダイレクトスクリプトを検出し、フィッシングサイトへの転送処理の存在が明らかになった。システムログの調査により、外部からの不正ログインや、設定ファイルの書き換え操作を確認。改ざんの影響範囲と侵入経路を明確化し、調査結果レポートとして整理・納品。

PROCESS

調査プロセス

Web改ざんが発生した場合の初動対応

-

01

端末の隔離・Webサイトの停止

ネットワーク・Webサイトを通じた被害拡大を防ぐために、Webサイトを停止する。請求をインターネットから隔離できる場合は、「wi-fiを切る」などして端末をインターネットから隔離しましょう。

-

02

状況保全

可能な限りログファイルの出力・確保を行ってください。一時的にログローテーションと呼ばれる機能で過去のログファイルは自動で上書きされてしまいます。またメモリの調査が困難になるので電源はOFFにしないでください(スリープはOK)。

-

03

Webサイトにかかわるすべてのパスワードを変更する

不正アクセスによる攻撃を受けた場合、Web上に保存されているパスワードは不正に含まれている可能性があるため、悪用される前にWebサイトにかかわるパスワードはすべて変更しましょう。

以上の対応をした後に

端末の調査やネットワークの

調査が必要です。

Web改ざん被害が発生した場合における調査プロセス

-

攻撃を受けたサーバ・端末の解析

端末自体にスキャンをかけ、詳細なデータ収集および解析

まずはログ情報をお預かりし、攻撃を受けたと思われる端末を解析することで、データを正しく収集します。

-

Web改ざんが発生した原因(脆弱性)の特定

「いつ」「誰が」「どのように」攻撃を行ったかを把握

収集した情報を解析することで、どのような原因でWeb改ざんが発生したかを特定します。

-

被害範囲の調査・ダークウェブの調査

不正アクセスによるデータの窃盗、ダークウェブ上に情報が漏えいしていないかを調査

不正アクセスによって漏えいした情報の多くは攻撃者に窃盗され、ダークウェブ上に売買・悪用されています。情報漏えいが発生した場合、企業は調査・報告義務が発生します。

-

報告書の提出

調査結果は作業報告書という形で内容をまとめます

報告書では悪用された脆弱性、アクセス履歴、窃盗された情報等の詳細をわかりやすくレポーティングし、再発防止策の策定・遂行につなげることが出来ます。また、ご要望に応じて、報告会を開催しての調査報告も可能です。

緊急事態に対応し、少しでも多くの

企業様を支援するため

DDFは24時間365日稼働しています。

ATTENTION

ご注意

ご注意

適切な調査や復旧を妨げる原因となる可能性があるため、以下のような行為は避けていただくことを推奨します。

-

公開したままにする/

インターネットに接続する該当Webサイトの公開やインターネットへの接続を続けていると、入力した情報や同一ネットワークへの被害拡大などが起きる可能性があります。オンプレミス環境の場合はネットワークから遮断、レンタルサーバ環境の場合はWebサイト該当ホームページの公開停止などの対応をとりましょう。

-

該当Webサイトへの

アクセス不正アクセスによって改ざんされたWebサイトへのアクセスは控えてください。Webサイトに入力した情報や、アクセスを行っている端末の情報等、あらゆる情報が搾取される可能性があります。

-

個人での復旧作業

個人でバックアップからWebサイトの復旧を試みる方もいますが、被害範囲の拡大や正しい調査が行えなくなる可能性があります。また、Webサイトの改ざんが起きた原因となる脆弱性の特定・改善を行わなければ、再び同様の被害が発生する可能性が高いです。

企業の情報漏えいインシデント対応の義務化

個人情報保護法改正により企業の情報漏えいインシデント対応が義務化されました。

情報漏えいが起きた場合、個人情報保護委員会への報告を怠ると、罰金や損害賠償を命じられる恐れがあります。

重大なインシデントの場合、初動対応の遅延が法的責任を問われる原因となる可能性があります。特に個人情報の漏えいが発生した場合正しい対処を行わないと、国から罰金刑や懲役刑を受ける場合もあります。2022年4月に施行された「改正個人情報保護法」では、個人データの漏えい、あるいは漏えいが発生する可能性がある場合、個人情報保護員会への報告と通知が法人に義務付けられました。違反した企業には最大1億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

- 2014年の教育業界大手企業の個人情報流出事件では、顧客や関連会社が集団訴訟を起こし、2018年12月の東京地方裁判所の判決で総額約1,300万円の賠償を命じられています。

- 2014年の教育業界大手企業の個人情報流出事件では、顧客や関連会社が集団訴訟を起こし、2018年12月の東京地方裁判所の判決で総額約1,300万円の賠償を命じられています。

-

POINT

以下のような情報漏えいが発生した場合、報告・本人通知が義務化されています。

-

不正アクセスによる

情報

漏えい -

従業員に個人情報の

漏えい -

ウェブサイトからのクレジットカード番号の

漏えい -

決済情報を保存している

ウェブサービスのID・

パスワードの漏えい -

ランサムウェアによる

データ暗号化 -

従業員による不正な

データの持ち出し -

病院における患者の

個人情報漏えい

-

-

POINT

個人情報保護委員会への報告には期限があります。

参考:令和2年 改正個人情報保護法について(個人情報保護委員会)

原則1件の漏えい・漏えいの恐れでも、

“報告対象”になります報告には期限があります

DDFでは個人情報保護委員会への報告に利用できる

調査レポートをお出しできます。-

発覚日から

3~5日以内発覚したら、まずは速やかに報告してください。

-

発覚日から

30日以内不正な目的で行われた恐れがある場合は、発覚日からの60日以内。

-

-

POINT

対応を怠ると罰則があります。防止策も

必須です。個人情報保護法に乗っ取らなかった場合、罰則が科される可能性があります。

また、被害の再発防止のためのセキュリティ対策を行う必要もあります。改正個人情報保護法では、ペナルティが強化され、公表控えは許されなくなりました。

特に課せられる罰金は、上限50万から1億円以下に引き上げられました。

Web改ざんや情報漏えいの被害は、

企業に深刻な影響を与えます。

万が一に備え、早期の調査・初動対応を今すぐご検討ください。

FEATURE選ばれる理由

全国各地の捜査機関より、

ご依頼いただいております。

北海道から沖縄まで、全国各地の警察・捜査機関の方よりご相談いただいております。

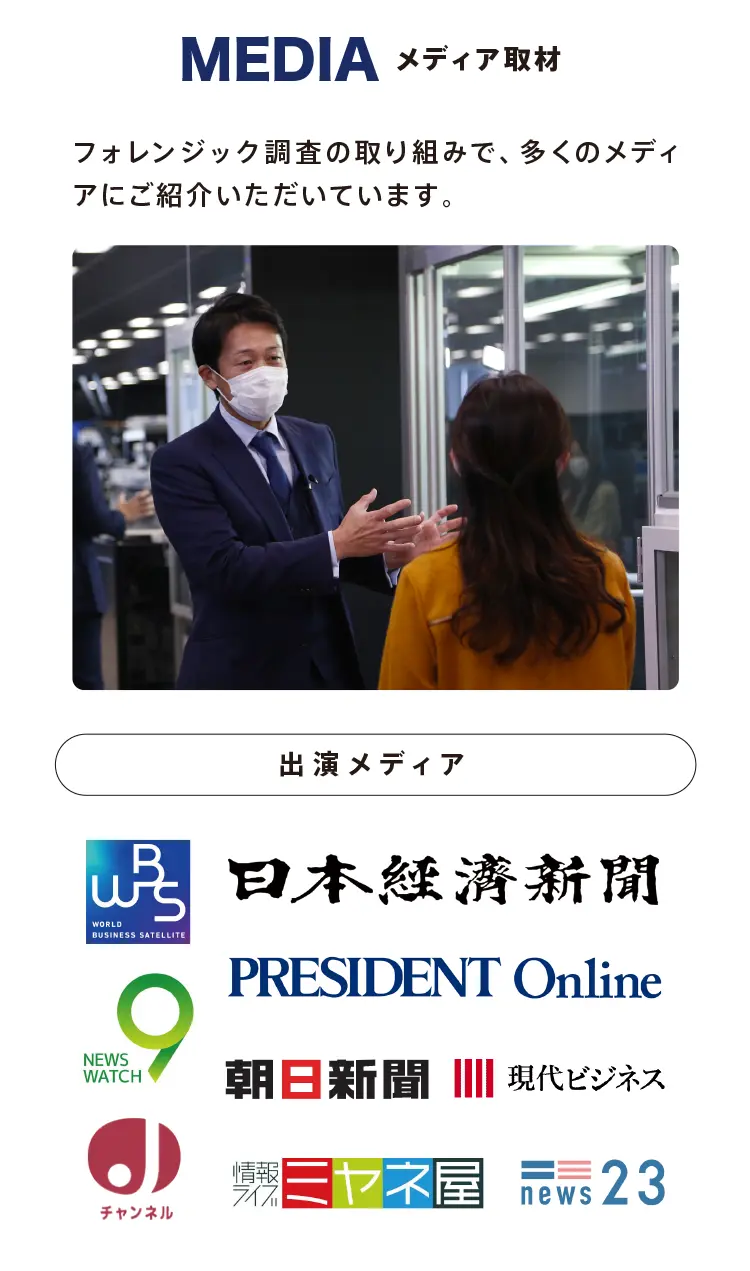

MEDIAメディア取材

多くのメディアにご紹介いただいています。